Омская энциклопедия дружбы

Китайцы

Китайцы. Самоназвание – хань, ханьцзу, ханьжэнь, также чжунгожэнь, – буквально «человек Срединного государства», т. е. китаец. Составляют 91,6 % населения Китайской Народной Республики и являются самым многочисленным народом планеты Земля (19 % мирового населения). Значительные группы китайцев живут преимущественно в странах Юго-Восточной Азии и Америки. Китайцы есть практически во всех странах мира.

В России, по данным переписи 2002 г., очевидно, сильно заниженным, проживают 34,6 тысяч китайцев, во Всероссийской переписи 2010 г. значится около 29 тысяч китайцев.

Говорят на различных диалектах китайского языка (китайская ветвь сино-тибетской семьи). Многочисленные диалекты зачастую взаимонепонимаемы (на юге Китая). Китайская иероглифическая письменность, начало которой восходит ко второй половине II тыс. до н.э., обеспечивает единство китайского языка.

Данные по переписи населения. Общая численность в Омской области (2010 г.) – 753 человек. Городское население – 252 человека. Сельское население – 501 человек. На территории региона китайцы относительно компактно проживают в Калачинском районе (193 человека.).

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

Национальный состав населения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. – URL: gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения 10.09.2021).

Церемония открытия российско-китайского бизнес инкубатора в Омске. Фото из открытых интернет – источников

Церемония открытия российско-китайского бизнес инкубатора в Омске. Фото из открытых интернет – источников

Церемония открытия российско-китайского бизнес инкубатора в Омске. Фото из открытых интернет – источников

До середины XIX в. на территории Сибири фиксировались лишь единичные случаи появления выходцев из Китая. Например, в документах середины XVII в. имеются данные о китайце, поверстанном в Енисейске в казачью службу. Присутствие китайцев в Тобольске зафиксировал Спафарий Милеску. После присоединения к Русскому государству Забайкалья русские остроги стали посещать китайские торговцы и чиновники. С конца XVII в. и до середины XIX в. русско-китайская граница была закрыта. Посещение китайцами Сибири свелось к минимуму, но выходцы из Китая, включая собственно китайцев, все же попадали в русские пределы.

Условия для появления значительного числа китайцев на территории Сибири, включая вошедшее в состав России Приамурье, появились лишь во второй половине XIX в. Летом 1858 г. генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский разрешил китайским подданным посещать русские селения на Амуре. Русско-китайские договоры (1858 и 1860 гг.) открыли доступ китайцев на российской территории. Кроме того, в состав России вошли земли, где уже имелось постоянное китайское население.

Среди других источников появления китайцев в Сибири можно назвать отправление в качестве военнопленных на поселение в сибирские города.

Согласно официальным данным, на 1 июня 1914 г. на всей территории Сибири (включая Забайкалье) находилось 10 197 китайцев. В Омске насчитывалось 385 чел.

Ситуация заметно изменилась за годы первой мировой войны и последующий период 1920–1930-х гг.: к крошечным китайским «островкам», разбросанным по крупным городам Западной Сибири, прибавились сотни, а затем тысячи рабочих-контрактников военного времени, отходников и др. Значительная их часть была поглощена проблемами собственного выживания, другая вовлекалась во внутрироссийское военно-политическое противостояние, вызванное октябрьскими событиями 1917 г. и глубоким кризисом в стране.

По результатам Всесоюзной переписи населения 1939 г. в Омской области проживало 116 чел., по переписи 1959 г. – 227 чел., в 1970 г. – 236 чел.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Китайская семейная сцена, ок. 1870-х годов Европейский фотограф. Фото из открытых интернет-источников

По вероисповеданию китайцы придерживаются своей шкалы духовных ценностей, построенной на принципах глубокого синкретизма. Они признают «три учения» («саньцзяо»): конфуцианство (жуцзяо), даосизм (даоцзяо), буддизм (фоцзяо) северного толка (секта махаяна).

Ислам стал распространяться в Китае среди хань, начиная с VII–VIII вв. на северо-западе через персидских, тюркских и арабских торговцев, на юго- востоке – через арабских купцов, прибывавших морем.

В более позднее время получили определённое распространение христианские вероучения (католичество, протестантство, православие и др.). На Тайване сформировалась новая синкретическая религия «игуаньгао».

Однако независимо от принадлежности к той или иной конфессии каждый китаец осознаёт себя прежде всего конфуцианцем, культ предков до сих пор занимает в этой шкале господствующие позиции. Влияние конфуцианства испытали и другие учения, в большей мере буддизм, в меньшей – даосизм.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с

.

Граждане Китая на территории Омской области работают в пригородных хозяйствах области под Омском, в Калачинском, Тюкалинском, Кормиловском, Любинском, Азовском немецком национальном районах. Они арендуют теплицы и выращивают овощи: помидоры, огурцы, капусту и затем продают все это на рынках города.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

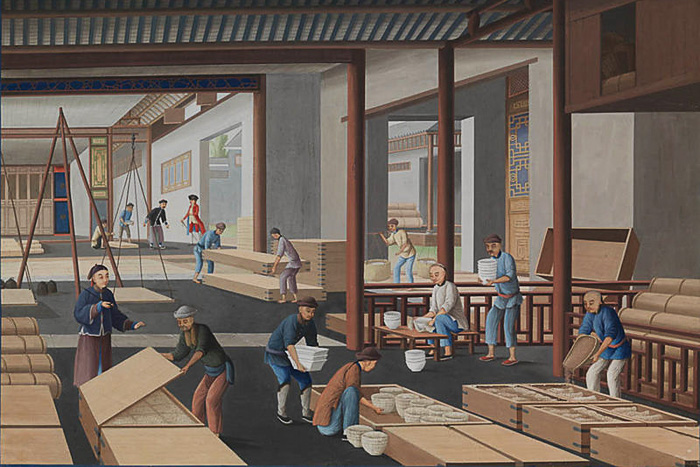

Неизвестный китайский художник. Упаковка фарфора на экспорт. 1825 год

В Омской области китайцы проживают преимущественно в городах, в многоквартирных домах.

Источник:

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

Как и любой национальный костюм, традиционный китайский наряд имеет свои отличительные особенности, которые и формируют свой особенный и неповторимый стиль.

Использование преимущественно натуральных тканей с гладкой и блестящей фактурой, отсутствие перегруженности деталями (карманами, драпировками, множеством пуговиц), яркие и сочные оттенки, обилие фантазийных принтов ручной работы. Как мужские, так и женские костюмы имеют контрастную окантовку.

В настоящее время традиционный костюм китайцев сменился одеждой городского типа, национальные костюмы можно увидеть на праздниках, на показательных выступлениях и презентациях китайской культуры.

Источник:

https://ethnoboho.ru/etno/koncepciya-i-osobennosti-muzhskoj-i-zhenskoj-kitajskoj-odezhdy.html

Китайская семья. Фото из открытых интернет источников

Традиционные китайские наряды. Фото из открытых интернет источников

Традиционная пища китайцев богата и разнообразна, в зависимости от района проживания.

Широко известны несколько региональных комплексов пищи, в которых преобладают горькие, сладкие, кислые или иные компоненты. Основная пища (чжуши) готовится из крупы или теста преимущественно на пару, второстепенная, сопроводительная (фруши) – блюда из мяса, овощей или морских продуктов готовят на растительном масле в котле на сильном огне. Любимое мясо – свинина. Для вкуса в пищу добавляют кунжутное масло.

На праздник весны – традиционный китайский Новый год обязательно делают пельмени, на день рождения – длинную лапшу и т.д. Рис подают в пиалах, пищу берут и едят палочками. Пищевых запретов у китайцев мало. Вплоть до самого последнего времени почти не употребляли молочные продукты, в том числе сливочное масло, творог, сыр, не любят солёную рыбу, сало.

Китайские напитки обычно крепкие, с сильным, острым запахом, пьют мелкими мерками. Перед едой обычно подаётся чай, сортовое разнообразие которого весьма велико. Суп по традиции едят в конце.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Китайская чайная церемония на Областном фестивале «Орнамент восточной души», 2016 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Блюда китайской кухни. Фото из открытых интернет источников

Блюда китайской кухни. Фото из открытых интернет источников

Блюда китайской кухни. Фото из открытых интернет источников

Блюда китайской кухни. Фото из открытых интернет источников

Даты китайских праздников определяются как лунным, так и солнечным календарем. Центральным праздником, вокруг которого находятся все остальные, является Новый год.

Праздник Начала весны (Чуньцзе) в Китае является переломным днем в году, в этот день, как считают китайцы, борются силы добра и зла.

В марте – апреле отмечают день поминовения предков (Цинмин). В 5-й день 5-го месяца в память о поэте Цюй Юане отмечается праздник Дуаньу с гонками на лодках, нос которых украшается головой дракона; в этот день едят клейкий рис, завёрнутый в листья бамбука (цзунцзы).

День середины осени (Чжунцю) 15-го числа 8-го месяца связан со сбором урожая; вечером принято любоваться отражением полной луны на берегу реки, загадывать желания, а также есть пряники с различной начинкой и приносить их в дар божеству Луны. 9-го числа 9-го месяца (Чуньян) принято благодарить духов местности, любоваться хризантемами, угощаться пирожками из рисовой муки нового урожая. С 1980-х гг. в этот день чествуют представителей старшего поколения.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Решетов А. М., Дзибель Г. В., Есипова М. В. Китайцы [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия: [сайт]. – URL: https://bigenc.ru/ethnology/text/2070364 (дата обращения 10.09.2021).

Участники Областного фестиваля «Орнамент восточной души», 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Участники Областного фестиваля «Орнамент восточной души», 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Участники Областного фестиваля «Орнамент восточной души», 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Участники Областного фестиваля «Орнамент восточной души», 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Участники Областного фестиваля «Орнамент восточной души», 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Важнейшее место занимает культ предков (с середины XX в. был запрещён, с сер. 1980-х гг. возрождается). Считается, что строгое соблюдение ритуалов почитания предков обеспечивает их покровительство. Все китайцы, особенно в сельской местности, прекрасно знают свою родословную (семейные хроники – цзяпу).

В парадной комнате кит. дома обязателен семейный алтарь с табличками имён усопших предков. Таблички с именами более ранних предков хранятся в патронимических храмах.

На Новый год для предков устраивается особый стол со своей посудой. Во время похорон покойника снабжают запасом пищи, одеждой, на могиле сжигают макеты домов, изображения прислуги, связки бумажных имитаций денег. Траур длится в зависимости от степени родства от 3 месяцев до 3 лет.

Уклад в китайской семье всегда был строго патриархальным и имел определенные правила и нормы. На протяжении более чем 2000 лет в семье соблюдались «пять хороших проявлений», или «пять хороших качеств», «ухаоцзятин»:

1) В семье должны быть уважение к старшим и любовь к юным;

2) Должна быть гармония между мужем и женой;

3) Семья должна поддерживать добрые отношения с соседями;

4) В семье должны присутствовать трудолюбие и бережливость;

5) Семья должна заботиться об охране окружающей среды.

Традиционная китайская семья создавалась для конкретной цели – продолжение рода. Согласно конфуцианским нормам, человек, не желавший создавать семью, считался безнравственным, так как такой человек не думал о продолжении рода, а, значит, уклонялся от своего долга перед предками. На холостяков в Китае смотрели с презрением и подвергали суровому моральному осуждению. Внебрачные дети считались большим позором как для матери, так и для всей семьи.

Тысячелетиями в Китае существовала идея, что нет выше долга, чем долг семейный. В Харбине, как и везде в мире, вступление в брак – одно из важнейших событий в жизни человека. Свадьба по-китайски хунь-ши, что значит «красное дело», потому что на свадьбах во всём используется красный цвет – эмблема веселья, радости счастья.

Современный свадебный обряд начинается с представления жениха семье невесты. Старшее поколение родственников со стороны жениха зачитывает список подарков, которые жених обязан передать самому старшему члену семьи невесты. После этого начинают предлагать идеи об организации свадьбы. Жених и невеста выслушивают каждое мнение по поводу проведения свадьбы.

Огромное значение для жениха, невесты и родственников имеет выбор даты проведения свадьбы. В дом жениха приглашают специального человека, который по календарю предлагает наиболее удачные числа для бракосочетания и остерегает от дней, которые принесут несчастье. Платят за определение даты обычно 88 юаней, так как цифра 8 ассоциируется в Китае с символом богатства, счастья. Произношение этой цифры созвучно произношению иероглифа означающего «богатство». По традиции число обязательно должно быть четным. В основном родители жениха и невесты подбирают то счастливое число, которое не совпало с рабочими и учебными днями. В деревне многие пары регистрируют брак за месяц или даже за полгода до проведения самого свадебного обряда. Это позволяет им накопить средства для проведения торжества.

Невесту одевают как можно дороже и роскошнее. На ней должно быть много драгоценностей, даже в ущерб вкусу. Обычно, молодые вступают в брак в первой половине дня. Друг жениха сидит рядом с ним, пока они едут за невестой. Перед дверью в комнату невесты, жених и его друг начинают переговариваться с подружками невесты о выкупе. После того как стороны пришли к соглашению, жених просовывает определенную сумму денег в красном конверте под дверь.

Прохожие перекрывают дорогу свадебной процессии, мешая им проехать. Свидетель откупается конвертом с деньгами или конфетами с иероглифом счастья.

От обряда поклонения остались лишь традиционные слова и сами поклоны. Кланяются молодые почётным гостям, родителям, друзьям и друг другу.

Источники:

Кузьменко Е. Б., Скворцова И. А., Терешкова Н. С. Особенности взаимоотношений в китайской семье // Молодой ученый. –2015. – № 19 (99). – С. 99–102.

Решетов А. М., Дзибель Г. В., Есипова М. В. Китайцы [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия: [сайт]. – URL: https://bigenc.ru/ethnology/text/2070364 (дата обращения 10.09.2021).

Белая Е. Г. Современный деревенский свадебный обряд на Юго-Востоке Китая // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – № 4. – 2014. – С. 297–299.

Белая Е. Г. Современный городской свадебный обряд в северо-восточном Китае // Россия и АТР. – 2009.– С. 65–69.

Праздник китайских фонарей. 2007. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Областной фестиваль свадебных обрядов, 2006 г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Фото из открытых интернет источников

Омская областная общественная организация «Центр китайской культуры «Золотой дракон» была создана в 2006 году.

Центр ставил перед собой задачи возрождения, изучения, развития, популяризации китайской культуры, традиций, обычаев. Содействие укреплению мира и дружбы между народами через установление культурных контактов с другими организациями, как в нашей стране, так и за рубежом, развитие сотрудничества между народами России и Китая.

С целью популяризации китайской танцевальной культуры, обучения детей и молодежи танцам народов мира в 1999 году при центре был создан ансамбль танца «Золотой дракон». Работала секция китайской оздоровительной гимнастики «Тайцзицюань». В 2016 году центр прекратил деятельность.

Образцовый ансамбль танца «Золотой дракон» продолжает радовать своим творчеством зрителей на базе Омского Дома Дружбы, бессменным руководителе которого является Янина Анисимова. Ансамбль - дипломант и лауреат международных, российских и областных конкурсов. Ансамбль танца активно занимается концертной деятельностью в г. Омске и Омской области. Дважды выезжал с гастролями в Китай. Коллектив постоянный участник мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение». Хореографические композиции «Китайская сюита», китайский танец «С фонариками» хорошо знакомы и любимы поклонникам «Золотого дракона».