Омская энциклопедия дружбы

Узбеки

Узбек (самоназвание), сарты (устаревшее русское название). Народ смешанного индоевропейско-тюркского происхождения. Являются основным населением современного Узбекистана, большие группы автохтонных узбеков живут в Северном Афганистане, Северо-Западном Таджикистане, в Южном Казахстане, Киргизстане, Восточной Туркмении. Значительные группы экономических и политических мигрантов имеются в США, Турции. В России проживают 289,8 тысяч узбеков.

Говорят на узбекском языке (тюркская ветвь алтайской семьи). Различаются карлукское (или карлукско-чигилеуйгурское), кыпчакское, огузское наречия и многочисленные переходные говоры и диалекты. Распространены также русский и таджикский языки. Письменность на основе русской графики.

Данные по Всероссийской переписи населения 2010 года. Общая численность в Омской области – 2810 человек. Городское население – 1903 человек. Сельское население – 907 человек.

На территории региона узбеки относительно компактно проживают в Омском районе (404 человека).

В 2021 г. наблюдается большой интерес граждан Узбекистана к российским программам высшего и среднего профессионального образования. В настоящее время доля граждан Республики Узбекистан, обучающихся в Омском регионе, составляет 6,7 % от общего числа студентов. ОмГПУ среди вузов занимает второе место по количеству обучающихся из Узбекистана.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Узбеки [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей: [сайт]. – URL: https://fadn.gov.ru/atlas-narodov-rossii/uzbeki (дата обращения 10.09.2021).

ОмГПУ и Республика Узбекистан: сотрудничество в области образования [Электронный ресурс] // Омский государственный педагогический университет: [сайт]. – URL: https://omgpu.ru/news/omgpu-i-respublika-uzbekistan-sotrudnichestvo-v-oblasti-obrazovaniya (дата обращения 10.09.2021).

«Узбекский танец» в исполнении хореографического коллектива казахского танца «Айгерим». Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Фото из открытых интернет-источников

Участники форума «Россия - это мы!», посвященного Дню России. 2019г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Представитель Омской областной общественной организации «Содружество Узбекистанцев». Фото из открытых интернет-источников

В формировании узбеков принимали участие древние народы Средней Азии, говорившие на восточноиранских языках – согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы, сако-массагетские племена. Тюркоязычные племена стали проникать в Среднеазиатское междуречье около рубежа нашей эры, в связи с продвижениями кочевых племён Северо-Восточной и Центральной Азии. Со времени вхождения Средней Азии в состав Тюркского каганата (VI в.) численность тюркоязычного населения стала возрастать. В последующие века основным этнокультурным процессом было сближение и частичное слияние ираноязычного и тюркоязычного населения. Процесс формирования этноса, впоследствии ставшего именоваться узбеки, особенно активизировался в XI–XII вв., когда Средняя Азия была завоёвана объединением тюркских племён, возглавляемых династией Караханидов. Новая волна тюркских, а также монгольских племён влилась в состав населения Средней Азии после монгольского завоевания БIII в. Завершение формирования этноса связано со временем правления Тимура и первых Тимуридов (вторая половина XIV–XV вв.). Этноним узбеки утвердился значительно позднее, после ассимиляции в её среде дештикыпчакских узбеков (название кочевников Золотой Орды со времён хана Узбека, XIV в.), пришедших в конце XV–XVI вв. во главе с Шейбани-ханом из степей Казахстана.

К началу XX в. в составе узбеков выделялись три большие субэтнические группы: сарты – древнее оседлое население оазисов; тюрки – сохранявшие полукочевой быт потомки домонгольских тюркских племён Среднеазиатского междуречья, смешавшиеся со средневековыми огузами и тюрко-монгольскими племенами, пришедшими в составе войск Чингисхана; узбеки – потомки дештикыпчакских племён, переход которых к оседлости завершился лишь к началу XX века. Первая группа численно преобладала, населяя большинство городов и крупных селений. Вторая группа по численности значительно уступала двум другим. После присоединения среднеазиатских ханств к России в XIXвеке процесс национальной консолидации узбеков значительно усилился.

Междоусобные войны, деспотизм местных властей и нападение иноземцев способствовали уходу определенного количества бухарцев и ташкентцев в Сибирь.

В течение второй половины XVII–XVIII вв. местом поселения бухарцев являлись главным образом Тобольск, Тара и Тюмень, а со второй половины XVIII в. и далее они все больше обосновывались на территории Сибирской линии (Семипалатинск, Петропавловск и др.).

По переписи 1850 г. численность бухарцев в Тюмени составляла 2705 человек, в Таре – 3074 и Тобольске – 3272, а всего – более 9 тысяч человек. Этим сведения о численности бухарцев не ограничиваются. Выходцы из Средней Азии обосновались и проживали также в Томске, Усть-Каменогорске и других местах Сибири.

В середине XIX века на территории Западной Сибири проживало свыше 10 тысяч переселенцев из Средней Азии. После присоединения Средней Азии к России переселение в Сибирь прекратилась, поэтому больших изменений в численности среднеазиатских выходцев не произошло. Об этом свидетельствует перепись 1897 г.

Приняв русское подданство, бухарцы-ташкентцы (узбеки, таджики и уйгуры) жили и работали в Сибири в более благоприятных условиях, были ограждены от междоусобных войн и нападений извне.

Бухарцы-ташкентцы внесли значительный вклад в развитие экономических и политических связей России не только со Средней Азией, но и с другими восточными странами, чем и объясняется их привилегированное положение в Сибири.

Однако в 1929 г. составители объяснительной записки и этнографической карты Сибири считали, что в переписи 1897 г. число бухарцев мужского пола указано неточно, так как часть мужчин указана в числе татар. По-видимому, эта ошибка была исправлена. По переписи 1929 г. бухарцев насчитывалось уже около 15 тысяч человек.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Традиционными занятиями узбеков были земледелие, ремёсла и торговля. В земледелии достигшая высокого уровня агротехника сочеталась с примитивными орудиями (омач, кетмень и др.) и архаической ирригацией. Возделывали главным образом зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, просо) и овощные (картофель, редька, репа и др.).

Бухарцы-ташкентцы держали в своем хозяйстве лошадей, коров и овец. В Тюмени, Тобольске и Таре скотоводство не являлось основным занятием. На сибирской же линии бухарцы-ташкентцы были скотоводами. Выпас скота был мужским делом, а женским – ведение молочного хозяйства (заготовка масла и сыра), обработка шерсти и шкур и изготовление различных изделий из них (ковры, паласы, торбы, скатерти и др.).

Бухарцы еще до присоединения Сибири к России вели торговлю на ее обширной территории. После установления господства Русского государства в Сибири создались более благоприятные условия для бухарского купечества, которое и сыграло важную роль в развитии торговых отношений России с узбекскими ханствами.

В торговых отношениях между Средней Азией и Сибирью важное место занимают те бухарцы и ташкентцы, которые поселились на Сибирской линии, а их соотечественники из Тобольска, Тары и Тюмени ограничиваются поездками на Сибирскую линию и Ирбитскую ярмарку, где покупали главным образом азиатские товары и разъезжали с ними по городам и селам Сибири.

Самым распространенным ремеслом у переселенцев из Средней Азии было кожевенное дело. Оно по своему устройству не отличалось от производства в узбекских ханствах. Способ обработки кожи бухарцы привезли из Средней Азии, сохранив его в Сибири до позднего времени. По утверждению некоторых авторов, они положили основу производству кожи в Западной Сибири и внесли ценный вклад в развитие кожевенного ремесла.

В крупных торгово-ремесленных селениях были представлены разнообразные виды ремесла (кузнечное, ткацкое, гончарное, ювелирное, мыловаренное, кондитерское, хлебопекарное и др.), а в небольших селениях лишь отдельные виды. В семьях ремесленников женщины помогали мужьям, выполняя отдельные операции, подготовляя полуфабрикаты. Были распространены и женские промыслы (прядение, шитьё одежды, вышивание, ковроткачество и др.).

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Сбор хлопка. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Условия проживания в Сибири безусловно внесли свои коррективы в хозяйственную деятельность переселенцев, которая отражается и в условиях проживания. Однако, несмотря на значительные внешние отличия домов, их интерьер сохраняет много элементов традиционной культуры.

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

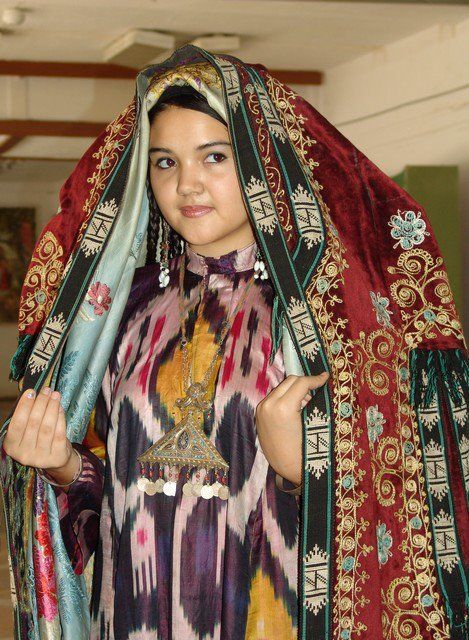

Мужская и женская одежда узбеков состояла из рубахи, штанов с широким шагом и халата (стёганого на вате или просто на подкладке). Халат подпоясывали кушаком (или сложенным платком) или носили свободным. С конца XIX – начала ХХ вв. распространилась верхняя одежда в талию – камзол. Головные уборы у мужчин – тюбетейки, войлочные колпаки, чалмы, меховые шапки, у женщин – платки (паранджа и чачван давно вышли из употребления). Девушки и женщины до рождения первого ребёнка заплетали волосы в мелкие косички (до 40), остальные женщины – в две косы. Традиционная обувь – кожаные сапожки на мягкой подошве, на которые надевались кожаные, позднее – резиновые калоши.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Традиционный узбекский костюм. Фото из открытых интернет-источников

Элементы традиционного узбекского костюма. Фото из открытых интернет-источников

Пища узбеков состоит из растительных, молочных и мясных продуктов. Важное место в питании занимает хлеб, выпекаемый из пшеничной муки в виде лепёшек. Распространены и готовые хлебные изделия. Ассортимент блюд отличается разнообразием. Такие кушанья, как лапша, супы и каши из риса и бобовых, приправляют растительным или коровьим маслом, квашеным молоком, красным перцем и различными травами. Излюбленное блюдо – плов. Большое место в питании занимают овощи, фрукты, виноград, арбузы, дыни. Главный напиток – чай, чаще зелёный. Национальный колорит сохраняют посуда и застольный этикет.

Значительное место в узбекской жизни и быту занимает чай и чайная церемония. Заваривание этого по-настоящему главного напитка страны, как и разливание его гостям, является прерогативой мужчин, в первую очередь - хозяина дома. Чай заваривают в маленьких чайниках и разливают в маленькие пиалы. Традиционным элементом гостеприимства здесь является характерно малое количество наливаемого чая - чем почетнее гость, тем меньше в его чашке напитка. Этот парадокс объясняется очень просто - признаком уважения к дому является как можно более частое обращение к хозяйке или хозяину дома «за добавкой».

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Узбеки. Традиции и обычаи [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия. Культура народов. Этнические сообщества Курской области: [сайт]. – URL: http://kurskonb.ru/our-booke/geo/ethnos/uzbeki/95-culture-traditions.html (дата обращения 10.09.2021)

Традиционные блюда узбекской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные блюда узбекской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные блюда узбекской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные блюда узбекской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Участница тюркского праздника «Навруз». Фото Д. Рудаков. Фото из открытых интернет-источников

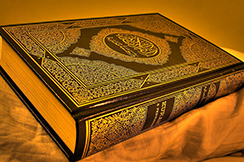

Широко празднуются праздники, связанные с окончанием поста – рамазан-хайит и курбан-хайит.

Курбан-хайит является одним из самых значительных мусульманских праздников. В этот день после положенных ритуалов верующие идут в гости или принимают гостей у себя, помогают больным, одиноким, проявляют милосердие к ближним.

Прекрасен праздник Рамазан-хайит – праздник духовного и нравственного очищения. Он начинается после 30-дневного поста, который по исламским законам приходится на 9-й месяц мусульманского года Хиджры. В этот праздник принято поминать усопших, навещать больных или пожилых людей, заниматься благотворительностью и другими добрыми делами.

Древнейший народный праздник Новруз («Новруз байрами») отмечается 21 марта в день весеннего равноденствия. Новруз зародился более трех тысяч лет назад в Хорасане (на северо-востоке Ирана), со временем распространившись в соседних государствах Передней и Средней Азии. Слово Новруз переводится как «новый день», для тюркских и иранских народов этот праздник равнозначен Новому Году.

В этот день на столе обязательно должен присутствовать сумаляк, блюдо, приготовленное из проросших зерен пшеницы. Приготовление блюда занимает 24 часа. Женщины, сменяя друг друга, медленно помешивают в огромном казане густую коричневую массу, напевают народные песни и рассказывают интересные легенды.

С празднованием Новруза связана любимая в народе древняя национальная игра купкари – игра сильных и смелых мужчин. Верхом на скакунах игроки стремятся отобрать друг у друга тушку молодого барашка.

За годы государственной независимости празднование Новруза приобрело новый размах и глубину. Он стал общенациональным праздником дружбы, единения и братства всех народов.

Источник:

Узбеки. Традиции и обычаи [Электронный ресурс] // Электронная энциклопедия. Культура народов. Этнические сообщества Курской области: [сайт]. – URL: http://kurskonb.ru/our-booke/geo/ethnos/uzbeki/95-culture-traditions.html (дата обращения 10.09.2021)

Участники форума «Россия-это мы!», посвященного Дню России. 2019г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Тюркский праздник «Навруз». Фото из открытых интернет-источников

Тюркский праздник «Навруз». Фото из открытых интернет-источников

Тюркский праздник «Навруз». 2018 г. Фото из открытых интернет-источников

Тюркский праздник «Навруз». 2016 г. Фото из открытых интернет-источников

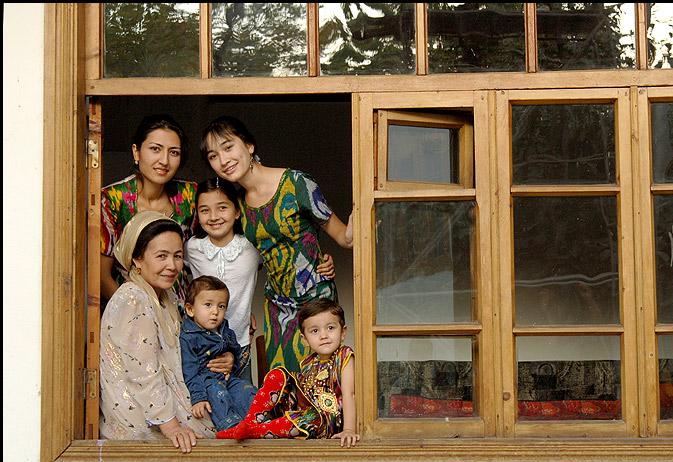

Как и у многих азиатских народов, большинство праздничных узбекских обычаев связано с главными семейными торжествами: свадьбой и рождением ребенка. С этими событиями связано множество обрядов и ритуалов, где задействованы родители, дети, братья, сестры, близкие и дальние родственники и даже соседи и гости – каждому отведена своя роль. В основе узбекских традиций лежит гостеприимство, почитание старших и коллективизм.

В узбекских семьях исторически культивируются вежливость и уважение к старшим по возрасту, верность данному слову, гостеприимство, умение ценить дружбу. Соблюдение правил вежливости и этикета в семье имеет не менее важное общественное значение, чем в любых других сферах. В узбекских семьях большое место в системе воспитания занимает передача детям правил этикета в семье. Влияние родителей на детей происходит довольно долго, вплоть до зрелого возраста, и если в детстве приучают ребенка к трудолюбию, честности, вежливости и т.п., то в дальнейшем им помогают советом, т.е. духовное общение родителей и детей не прекращается в течение всей жизни.

Женщина в узбекской семье занимает двоякое положение - с одной стороны это мать и жена главы семьи, с другой - подчиненный и мужа и отца его (или матери). Причем дискриминации здесь нет - это вековая традиция, основана на опыте жизни в непростых местных условиях. Брачным возрастом для девушки ранее считались 13–14 лет, в наши дни здесь главенствуют вполне европейские нормы, хотя случаи раннего замужества нередки. Дети также пользуются всеобщей любовью.

Одна из незыблемых узбекских традиций - гостеприимство. Умение принять гостя ценится в узбекском обществе много выше богатства самого стола или достатка семьи. От приглашения на обед или ужин отказываться не принято, очень важным аспектом для гостя является пунктуальность. Направляясь в гости, желательно захватить с собой небольшие сувениры или сладости для детей. Уважаемых гостей хозяева встречают у ворот, здороваются, интересуются делами и жизнью, приглашают зайти в дом. Гостей принимают обычно в обширной центральной комнате, или приглашают пройти во двор - местный климат позволяет проводить застольные мероприятия во дворе почти восемь месяцев в году. При входе в жилое помещение обязательно снимается обувь. Стол («дастархан») обычно накрывается в центре помещения или, в случае двора, под деревьями или в другом тенистом месте. Гость должен следовать указаниям хозяина, однако тут обычно возникает извечное противостояние - хозяин-то тоже хочет угодить гостю! И в данном случае очень ценится юмор и вежливое отношение ко всем участникам этого, скорее театрального, процесса. Однако следует помнить, что наиболее почетными считаются места вдали от входа или ворот.

Женщины обычно не садятся за один стол с мужчинами, но в городских условиях это правило зачастую не действует. За столом не принято восхищаться красотой женщин и обращать на них пристальное внимание. Но поинтересоваться делами семьи и самочувствием её членов вполне уместно.

Любая трапеза здесь начинается и заканчивается чаепитием. Вначале на стол подают сладости, выпечку, сухофрукты и орешки, фрукты и овощи, затем идут закуски, и лишь в конце – обязательный плов и другая «тяжелая пища». Местный плов очень сытен и готовится по довольно сложной рецептуре, поэтому налегать на него сразу не рекомендуется. Обилие в пище жира также не способствует пищеварению, поэтому рекомендуется пить как можно больше зеленого чая (что, в общем-то, узбеки и делают испокон веку). Обязательно на столе присутствуют горячие лепешки, которые ни в коем случае не должны переворачиваться. Уронить кусок лепешки на землю или даже просто положить её туда, даже завернутую в ткань или бумагу, также считается плохой приметой.

Чайхона (чайхана) - такой же незыблемый элемент местных традиций, как и сам чай. Общественная жизнь здесь сосредотачивается в мечетях, на базаре и, естественно, в чайхане. Здесь просто общаются и ведут переговоры, отдыхают и делятся новостями, завтракают и обедают, обсуждают проблемы жизни и мироустройства. Выбирают место для чайхоны обычно где-нибудь в тени деревьев и поближе к воде, что наряду с чаем должно придавать беседе умиротворенность и несуетность. Обстановка чайхоны довольно традиционна - низкие столики окружены такими же низкими и обязательно застланными коврами, диванами. Где-то в углу суетится хозяин или обслуга, а главное место занимает, как и следовало ожидать, очаг, над которым кипятят воду или готовят пищу, и сами чайники. Сопровождающие чаепитие ритуалы довольно сложны и непонятны для непосвященных, поэтому проще наблюдать за местными жителями и делать как они - можно быть уверенным, что такое уважительное отношение к своим обычаям они тоже оценят.

В общении узбеки обычно довольно просты и демократичны. Здороваться за руку принято со всеми, даже незнакомыми и милиционерами (кроме женщин). Во время рукопожатия традиционно интересуются здоровьем, состоянием дел на работе и дома. С женщинами и лицами, сидящими в отдалении, принято здороваться прикладыванием правой руки к сердцу и вежливым поклоном. Приветствия по нескольку раз на дню даже с хорошо знакомыми людьми - вполне обычное правило.

При входе в дом или чайхану следует снимать обувь. Стиль одежды довольно демократичен, однако при посещении культовых мест не стоит надевать излишне открытую или короткую одежду.

Источник:

Эрийгитова Л.А. Семейные традиции узбеков: семья как объект исследования // Россия и мусульманский мир. – 2019. – № 3 (313). – С. 105–109.

Узбекская семья. Фото из открытых интернет-источников

Узбекская семья. Фото из открытых интернет-источников

Омская областная общественная организация «Содружество узбекистанцев»

Дата регистрации: 11 февраля 2009 года

Президент ЮСУПОВ Бахромбек Дусмаматович

В целях объединения узбекской диаспоры в 2008 году была создана и зарегистрирована Омская областная общественная организация «Содружество узбекистанцев», объединяющая выходцев из Республики Узбекистан. Организация активно участвует в реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Омской области. В целях сохранения культурных традиций и обычаев, сохранения культурной самобытности, национального языка, организация проводит юридические консультации, создает условия для оказания социально-правовой и культурной помощи ее членам.

Президент организации Юсупов Бахромбек Дусмаматович – член Совета директоров национально-культурных автономий и объединений при Омском Доме Дружбы, член общественного Совета при Министерстве экономики Омской области. Активно занимается вопросами миграционной политики, постоянно получает поддержку Министерства труда Омской области на реализацию проектов, направленных на содействие адаптации и интеграции мигрантов; реализует проекты в этнокультурной сфере в рамках конкурса субсидий Администрации г. Омска.

Организация тесно сотрудничает с генеральным консульством Узбекистана в городе Новосибирске.

Омская областная общественная организация «Содружество узбекистанцев» – постоянный участник городских и областных мероприятий, творческого проекта «Территория ЭТНО» в Сквере Дружбы народов, цикла мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», народного праздника Навруз, международного фестиваля приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной», межнациональных праздников и вечеров. Общественники организуют выставки, национальные праздники, фестивали национальной кухни, фестиваль узбекской кухни «Тысяча и один плов».

Омская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр народов Узбекистана»

Дата регистрации: 19 декабря 2011 года

Председатель АДАШЕВА Феруза Мухаматжоновна

Основной целью организации является сохранение и возрождение узбекской культуры и образования, формирование культуры межнационального общения; развитие отношений между народами и содействие достижению согласия между многочисленными народами, населяющими Омскую область.

Задачами организации являются: разработка и реализация региональных и межрегиональных программ, направленных на возрождение национальной культуры, науки, национальных традиций, организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий, национальных и межнациональных фестивалей городского и регионального значения, научно-образовательных и иных программ и проектов. С 2018 гола входит в состав Совета директоров национально-культурных объединений Омской области, действующего на базе Омского Дома Дружбы. Принимает активное участие в работе круглого стола по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии в рамках постоянно действующей дискуссионной площадки «Диалог – путь к согласию».

Общественно-культурный центр народов Узбекистана ежегодно проводит праздник Навруз для участников организации и с 2016 года участвует в областном празднике Навруз в партнерстве с ирано-тюркскими объединениями региона, в мероприятии областного фестиваля национальных культур «Единение» - Форум «Россия-это мы!», проводя благотворительный кулинарный проект «Фестиваль узбекского плова». Центр - постоянный участник праздничных торжеств, посвященных Дню города.

Юсупов Бахромбек Дусмаматович

- Бахромбек Дусмаматович как никто другой знает, как важна помощь всем приезжим в регион.

Б.Д.: Узбекская диаспора сложилась в 90-е годы. Изначально это была помощь тем, кто приехал в Омск учиться, работать, заниматься торговлей. Организация «Содружество Узбекистанцев» была зарегистрирована в 2009 году. А в 2016 году при поддержке правительства Омской области был создан Центр социальной адаптации мигрантов, где они могут изучать русский язык для дальнейшего получения разрешительных документов, получать бесплатные юридические консультации, в том числе и по трудовому праву. Мы помогаем во всех сложных жизненных ситуациях, оказываем различную социальную поддержку всем нуждающимся в первоначальной адаптации. Это и поиск работы, и определение жилья, помощь в получении разрешительных документов и документов для получения гражданства. Если есть возможность чем-то помочь нашему соотечественнику, направить его, то, конечно, мы с удовольствием готовы это сделать. Надо заметить, что помощь осуществляется всем выходцам из постсоветского пространства без исключения. На сегодняшний день диаспора начитывает более 15000 человек.

Кроме того, с 2000 года я осуществляю адвокатскую деятельность в Международной коллегии адвокатов Омской области, в рамках которой тоже оказываю весь спектр юридической помощи всем жителям Омской области.

Как председатель общественного совета при Министерстве экономики Омской области по направлению внешнеэкономической деятельности (в этот совет входят представители всех национальных диаспор стран СНГ), занимаюсь экономическими вопросами, а именно содействием предпринимателям из стран СНГ, экспортом товаров в Омскую область. И Узбекистан, и Омская область, безусловно, заинтересованы в плодотворном двустороннем сотрудничестве.

Актив нашей организации совместно с национально-культурными организациями города Омска и Омской области участвует в различных культурных мероприятиях, направленных на укрепление межнационального мира на нашей земле, таких как фестиваль «Единение», «Навруз», городской гастрономический фестиваль «Тысяча и один плов» и других во взаимодействии с органами государственной власти Омской области, мэрии города Омска, Омского Дома Дружбы.

Источник:

WWW.OMSK.KP.RU: https://www.omsk.kp.ru/daily/2171203/4315132/