Омская энциклопедия дружбы

Ингуши

Ингуши. Самоназвание – галгаи. Основное население Республики Ингушетия. Также живут в Кабардино-Балкарии, незначительное число расселено по всей России. Численность по данным переписи 2010 года — 444,8 тысяч человек.

Говорят на ингушском языке нахско-дагестанской группы северокавказской семьи. Распространён также русский язык.

Общая численность в Омской области (2010 г.) составляет 180 человек. Городское население – 117 человек. Сельское население – 63 человека.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Ингуши [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей: [сайт]. – URL: https://fadn.gov.ru/atlas-narodov-rossii/ingushi (дата обращения 10.09.2021).

Фото и открытых интернет-источников

Фото и открытых интернет-источников

Фото и открытых интернет-источников

Фото и открытых интернет-источников

В горах ингуши жили отдельными обществами: Галгаевское (отсюда самоназвание ингуши), Цоринское, Джейраховское и Мецхальское. Переселение на равнину начинается в XVI–XVII вв. Одним из главных направлений ингушской миграции с гор являлись Тарская долина и другие земли по реке Камбилеевке. Здесь не позднее конца XVII в. расположилось село Онгушт (отсюда название ингуши), ныне село Тарское Пригородного района Северной Осетии. Особенно интенсивным стал миграционный процесс в XIX в. В 1810 г. Ингушетия вошла в состав России. В 1817 г. местное население было переселено из большей части Сунженского района в Назрань.

В 1924 г. в составе РСФСР была выделена Ингушская АО, в городе Владикавказе размещался её административный центр, в 1934 г. она объединена с Чеченской АО в Чечено-Ингушскую АО, в 1936 г. преобразованную в АССР. В 1944 г. ингуши вместе с чеченцами были насильственно депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, республика упразднена. В 1957 г. Чечено-Ингушская АССР восстановлена, народ вернулся на свою территорию, при этом Пригородный район, составляющий около половины территории плоскостной Ингушетии, остался в составе Северо-Осетинской Республики, что служит источником конфликта ингушей с осетинами, занявшими там дома и земли. Принятие в апреле 1991 г. закона «О реабилитации репрессированных народов» и самопровозглашение независимости Чеченской Республики в ноябре 1991 г. вызвали движение за создание самостоятельной Ингушской республики (образована в 1992 г. в составе Российской Федерации).

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

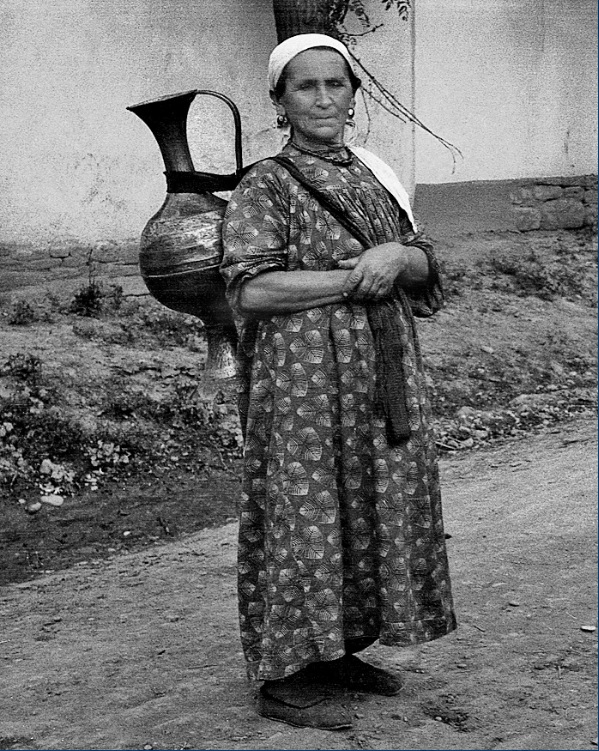

Ингушка. Фото нач. 1950-х гг. Институт этнологии и антропологии РАН. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

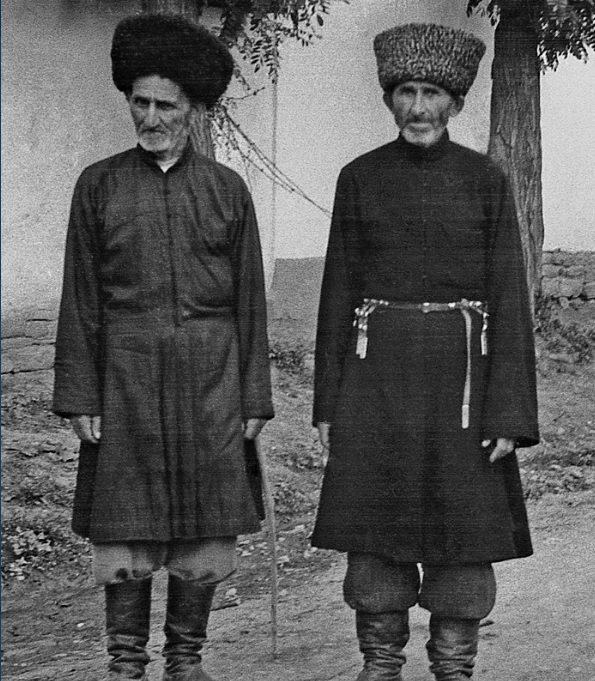

Пожилые ингуши. Фото нач. 1950-х гг. Институт этнологии и антропологии РАН. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

По вероисповеданию современные ингуши – мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Встречаются приверженцы ханафитского мазхаба. Ислам утвердился в первой половине XIX в., хотя распространялся с XVI–XVIII вв.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

В хозяйстве населения горной Ингушетии ведущее место занимало альпийское скотоводство (овцы, коровы, лошади, волы), сочетавшееся с земледелием (ячмень, овёс, пшеница), на равнине ведущей культурой являлась кукуруза. Ведущими отраслями сельского хозяйства в 20 веке стали садоводство и виноградарство, тонкорунное овцеводство и мясо-молочное животноводство.

В производственной деятельности Ингушей значительное место занимало строительное дело (башни, храмы и святилища, наземные склеповые гробницы).

Были развиты ювелирное, оружейное, кузнечное, гончарное ремёсла, сукноделие, обработка камня, дерева, кожи.

Условия проживания в Сибири внесли коррективы в хозяйственную деятельность ингушей, проживающих на территории Омской области.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Ингуши [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей: [сайт]. – URL: https://fadn.gov.ru/atlas-narodov-rossii/ingushi (дата обращения 10.09.2021).

Фото из открытых интернет-источников

По одной из версий сам этноним «галгаи» возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей – каменных башен. В Ингушетии до сих пор сохранились средневековые башенные селения, состоящие из жилых и полубоевых башен.

В Сибири ингуши в основном переняли принципы строительства у русских сибиряков, сохранив определённую специфику в интерьере.

Источник:

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

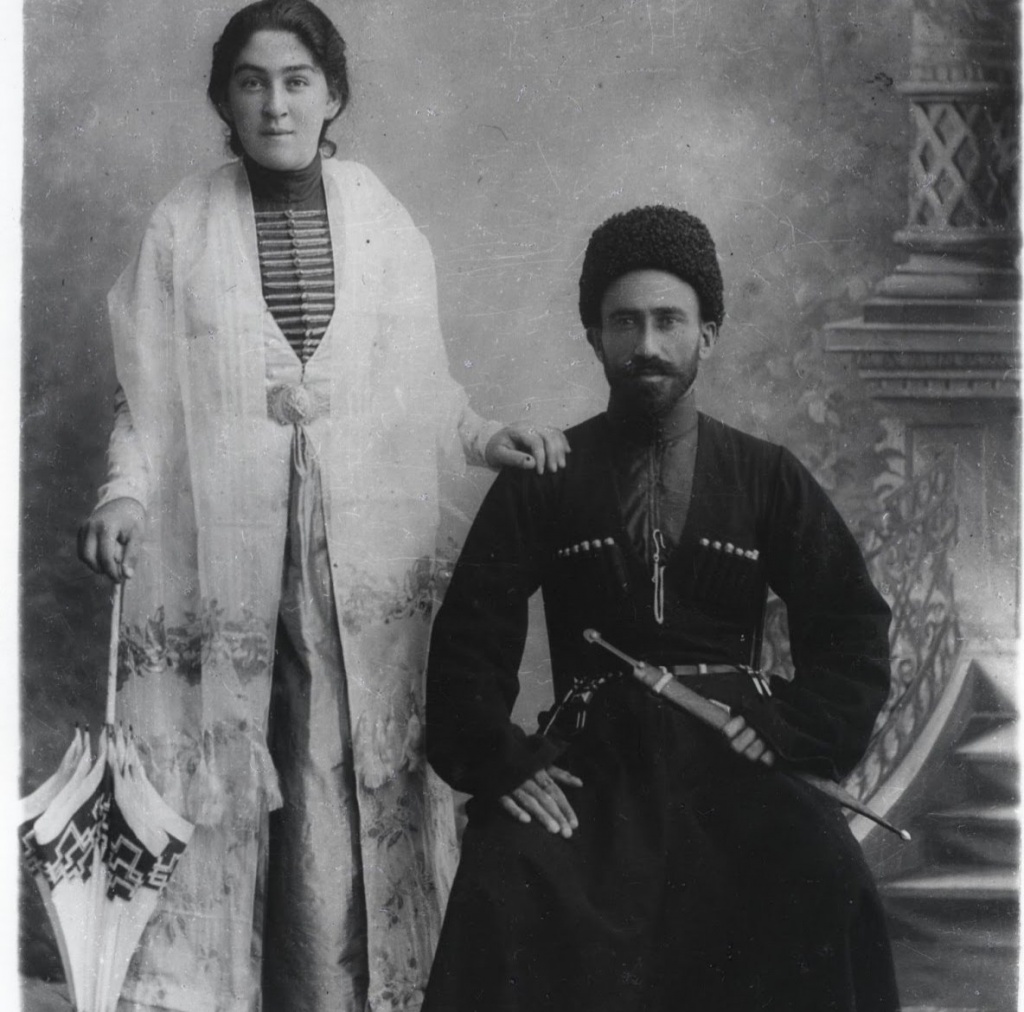

Традиционная одежда ингушей общекавказского типа. Мужская рубаха навыпуск с воротом на пуговицах спереди, перетянутая ремнём, прилегающий к талии бешмет с поясом и кинжалом. Позже получила распространение общекавказская черкеска с газырями (ружейный заряд, состоявший из отмеренного порохового заряда или бумажного патрона и пули). Тёплая одежда – овчинная шуба и бурка.

Основной головной убор – папаха конусовидной формы, войлочные шляпы. В 20-е гг.XX в. появились фуражки, несколько позже – высокие сильно расширяющиеся кверху папахи. Повседневная женская одежда: удлинённое платье- рубаха с разрезанным воротом на пуговице, широкие штаны, бешмет. Повседневные головные уборы – платки и шали.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Ингушка в традиционном костюме. Фотограф Д.А. Никитин. 1881 г.

Фото из открытых интернет-источников

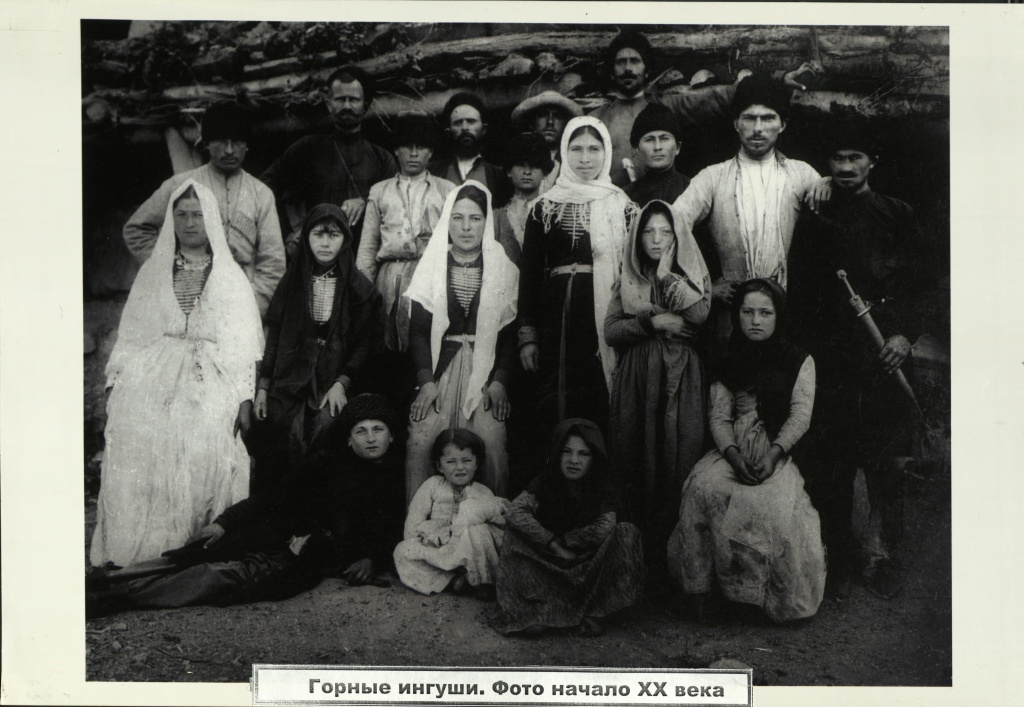

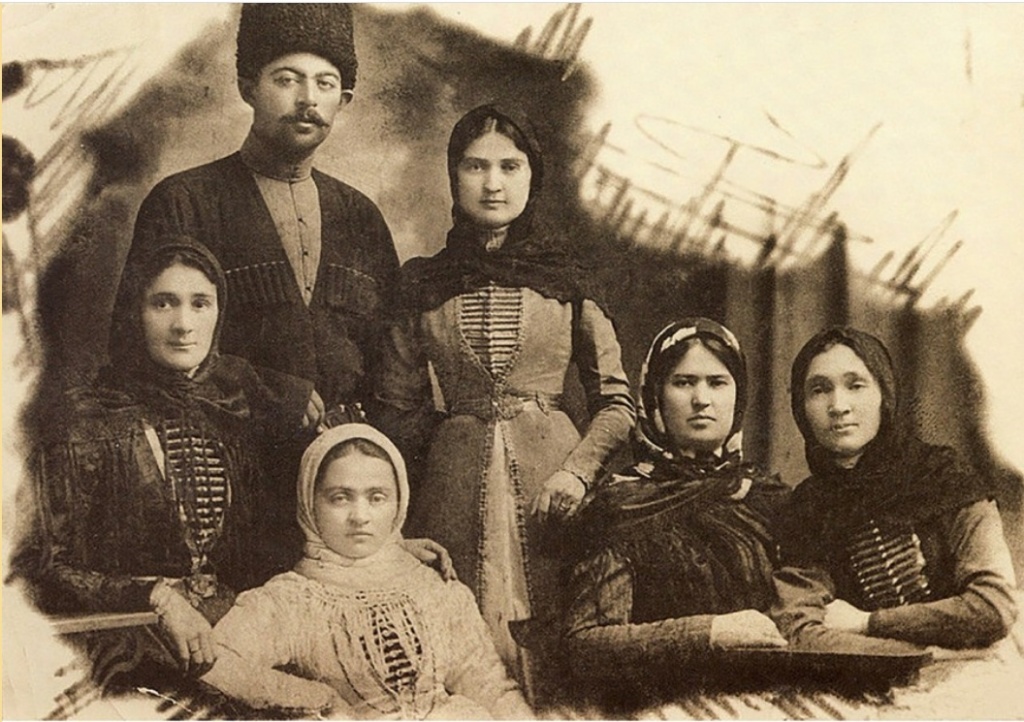

Ингушский род. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Ингуши. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Хава Мальсагова, сестра первого ингушского профессора Д. Мальсагова. Фото из открытых интернет-источников

Ингушка в нарядном национальном платье. Фото 1883 г. из архива И. Г. Алмазова. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Традиционная пища ингушей – в основном мясо-молочная и растительная. Наиболее распространены: чурек с соусом, галушки из кукурузной муки, пышки из пшеничной муки, пироги с сыром, мясо с галушками, мясной бульон, молочные продукты (даты-кодор – творог с топлёным маслом) и др. В пищевой рацион входили продукты охоты и рыболовства.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Традиционные блюда ингушской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные блюда ингушской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Календарные праздники выражали взаимосвязь природного (космического), биологического и социального времени. Как правило, ими отмечены переломные, кризисные моменты в жизни природы, общества, человека. Календарные праздники знаменовали начало и окончание тех или иных видов сельскохозяйственных работ годового цикла. Отмечались они активно у ингушей до конца XIX в.

В доисламский период Новый год у ингушей начинался в первый же день зимнего солнцестояния (ориентировочно 25 декабря). В преддверии Нового года, в последний четверг, вечером, жрец по три раза кричал на все четыре стороны, что завтра наступает Новый год. Наутро жрец, после совершения молитвы, рассылал детей в окрестные села для объявления начала Нового года.

Важным новогодним ритуалом было обновление огня в очаге. Именно на новом огне варили и пекли все необходимое для праздника. Укладывание длинного, не разрубленного бревна в очаг было частью новогоднего ритуала. Бревно сокращалось. Начиналось веселье с обильной едой, питьем, танцами, представлениями. Считалось хорошим знамением, если огонь горел ярко и не гас. С целью предохранения от какой-либо беды и порчи в наступающем новом году взрослые и дети перепрыгивали через конец бревна. Этот обычай восходит к магии «очищения огнем». Праздник отмечали в каждом доме. Новогодние бревна заготавливались заранее, дерево, чаще всего дуб, сушили на корню. Обильный новогодний стол, по народным представлениям, был гарантией благополучия семьи в наступающем году. С этой целью сытно кормили всех в новогоднюю ночь. Обязательными являлись и обрядовые лепешки – одна треугольная и три круглые. Самым главным и почитаемым из новогодних угощений являлся большой ритуальный хлеб, имевший форму диска с лучеобразными линиями, идущими от центра. Пироги были с различной начинкой – мясом, фруктами, яйцами, сыром.

Праздник весны

Начало сельскохозяйственного года приурочивали ко дню весеннего равноденствия – 22 марта. Праздник, в первую очередь, предполагал «разбудить» заснувшие на зиму природные силы, небесные светила и, прежде всего, солнце. В этот день все старались навести в хозяйстве особую чистоту, чтобы все в доме сверкало. Всю бронзовую и медную посуду натирали до блеска и выставляли на солнце, считая, что красный цвет меди призывает солнце. Все поднимались рано и выходили во двор, навстречу восходящему солнцу. Праздники, как правило, предполагали обилие еды для всех. В этот праздник особое внимание уделялось сиротам, одиноким старикам, все должны были быть сытно накормлены.

Вечером у костров, символизировавших солнце, проходили развлечения. Костры могли быть семейные, для всей улицы и даже для всего села. Их разжигали молодые люди, старались сделать так, чтобы костер был побольше и поярче. С огнем была связана идея очищения.

Традиционно устраивалась игра – бегашха зоахалол (шуточное сватовство). Игра в некоторой степени снимала напряжение реальной жизни, активизировала духовные и физические силы людей. Вопросы-загадки в виде головоломок, зажигательные танцы на фоне костров придавали особый колорит чувствам молодых. После праздника парни и девушки расходились с хорошим настроением. Для некоторых молодых людей это становилось началом их мыслей друг о друге, после чего юноша все время искал встречи с приглянувшейся ему девушкой, одновременно узнавал о ее роде, семье.

Праздник богини Тушоли

Огромную популярность в народе имел древнейший праздник Тушоли – богини весны, плодородия и деторождения, который отмечали в апреле. В день праздника жрец выносил к народу идола Тушоли с бронзовой маской. Для жертвоприношения Тушоли не жалели ничего.

В этот день выбирали невест. Заключенные в этом месяце браки считались счастливыми. К празднику готовили специальную пищу, варили пиво, испрашивали счастливого потомства, плодородия полей и размножения скота.

Во время праздника, продолжавшегося обычно трое суток, жрец толковал сны целомудренных юноши и девушки, давал предсказания об урожае, погоде и т.д. праздник Тушоли был одним из самых значимых и почитаемых праздников у ингушей до конца XIX в.

Праздник выхода плуга

Праздник выхода плуга проходил обычно на четвертый день Праздника весны. Он отмечался в течение двух дней. Выбранный для ритуала пахарь должен был строго соответствовать следующим требованиям: быть беркате саг (несущим изобилие), быть хьаьнала къахьега саг (честным тружеником). Старший, часто наиболее почитаемый в селении, засевал семена, жрец произносил при этом молитвы о даровании богатого урожая. Перед началом основной пахоты и сева каждая семья дарила в три дома различные продукты растительного происхождения. Жена пахаря встречала процессию, идущую в поле с полными ведрами воды. Всех участников обряда старались обрызгать водой, высказывая пожелания хорошей погоды и обильного урожая. Перед началом пахоты собирались всем аулом. Каждый приносил по мере возможности продукты (муку, мясо), некоторые баранов – все это шло на общественную трапезу. На второй день праздника устраивались скачки и различные состязания.

Праздник уборки

Наиболее торжественно справлялся осенний праздник по случаю окончания полевых работ, после уборки сена и хлеба – Праздник уборки. Во время этого праздника проводилась массовая игра под названием «урожайная» или «изобильная». Ужин ингуши в этот день устраивали в честь умерших родственников. И так после каждой жатвы или сенокоса. В день совершения праздника отлучаться из аула не разрешали. Это считалось святотатством. Во время праздника каждый просил: «…чтобы в хлебе было плодородие, в скотоводстве изобилие, и в детях счастье». Затем в течение суток продолжалось празднество с песнями и танцами.

В самый большой день покосного месяца – «Мангал бутт», соответствующий июлю-августу, в святилище Маго-Ерды собирались жители Салги для молитвы. Приносили жертву. К этому празднику откармливались бараны в каждой семье, готовилось пиво. Женщины пекли круглые лепешки и одну треугольную с сыром. После окончания молитв шел трехдневный пир. Мужчины и женщины пировали отдельно. В отличие от других праздников, где бывали различные игры, здесь были еще и соревнования по метанию палки. Бросалась она так, как бросалось копье, т.е. острым концом вперед. Все праздничные дни сопровождались танцами, весельем.

Праздник женщин

Праздник женщин, наиболее древний, из зафиксированных праздников, в силу того, что уже в 19 в. проводился крайне редко. Проводили его осенью. После успешного осуществления всех работ, т.е. убрав, обмолотив хлеб, отправив его для засыпки в закрома, женщины могли позволить себе отдых.

Особым почитанием у ингушей пользовались гром и молния, что проявилось и выделении специального бога Села. Его именем был назван месяц - май, выделен день недели - среда. В этот день запрещалось давать из дома кому-нибудь даже один уголек, нельзя было выкидывать золу из очага. Глубокое почитание бога Села подтверждается развалинами храмов, посвященных ему, святилищ, культовых мест, вершин, встречающихся почти по всей территории горной части Ингушетии. В народе бога Села называли "благочестивый Села". По преданию, во время мироздания огонь был только в одном очаге, а хозяином этого очага являлся Села. Однажды один вор пробрался к нему, чтобы украсть огонь. Разозлившись, Села бросил в него головешку, угольки от которой попали на землю. И если бы не эти угольки, земля осталась бы вечно холодной. Поэтому и молнии ингуши называют Села.

Праздник Мархаш

Данный праздник знаменует завершение поста в месяце рамадан. Он является вторым по значимости праздником у мусульман. Каждый год праздник начинается на 10 дней раньше, чем в предыдущем году. Связано это с лунным календарем. К этому дню мусульмане всего мира готовятся задолго до его наступления: женщины запасаются едой и продуктами, мужчины заняты покупкой одежды и подарков. Все стараются совершать богоугодные поступки: помогают нуждающимся, жертвуют средства на благотворительные цели.

Начинается праздник с поста – марха лацар. Соблюдение поста обязательно для всех взрослых, здоровых, ритуально чистых людей. От поста освобождаются беременные, кормящие и больные женщины, дети, престарелые и все те, кто занят на тяжелых работах, путешествует и др. Пост, особенно в месяц рамадан, является лучшим средством искупления грехов, совершенных в течение года. Во время поста верующие, концентрируя волевые усилия, совершенствуют в себе духовое начало. Вечером, после заката, постящийся должен принять пищу.

Источник:

Дзарахова З. М-Т. Национальное самосознание ингушей: этнокультурные факторы. – Назрань, 2007. – 214 с.

Традиционные ингушские праздники. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные ингушские праздники. Фото из открытых интернет-источников

Традиционные ингушские праздники. Фото из открытых интернет-источников

Ингушская семья пережила не только резкую смену системы семейных отношений (в начале советского периода), возврат к исторической традиции (в условиях депортации), в критический период, когда речь шла о физическом выживании народа, но и вторую волну изменений в нынешний период уже российской истории.

Вопросам заключения брака и создания семьи ингуши, как и все другие народы, придавали большое значение. Строго соблюдалась экзогамия – запрет на вступление в брак кровных родственников, в том числе дальних. Ранние браки были редкостью. «Девочки по адату должны выходить замуж не ранее 18-ти лет; это делается для того, чтобы девушка выучилась самостоятельно вести хозяйство.

Обычно юноши и девушки вступали в брак в 20 лет, но было немало случаев, когда из-за низкого материального достатка семьи браки заключались и в 30–40 лет. Основной формой заключения брака было сватовство. Она предполагала длительный период подготовки к помолвке, далее наступал более или менее продолжительный период до свадьбы, во время которого стороны поддерживали между собой тесные родственные связи. Специфической разновидностью этой формы заключения брака был порядок, согласно которому невесту увозили в дом жениха в день (или в ночь) сватовства вместе со сватами. Эта форма брака имела название «сватовство и свадьба одновременно» (еxap-йигарцаIдолаш). В основе этого, как правило, лежали соображения материального порядка, поскольку значительно сокращались расходы обеих сторон.

Редким исключением являлась еще одна форма заключения брака – уводом. Эта форма брака считалась предосудительной и не приветствовалась, так как считалось, что достойный мужчина не должен применять недостойные методы ни в одной из сфер жизни.

Когда родители решали, что пора женить сына, они обращались с просьбой к ближайшим родственникам подыскать невесту. При выборе невесты учитывалось ее происхождение и личные качества (трудолюбие, кротость, уживчивость, обходительность, знание этикета). Через посредника родители передавали сыну пожелание, чтобы он присматривался к девушкам, бывал с друзьями в гостях, на празднествах. Увидеться, а тем более поближе познакомиться молодым людям было очень трудно.

Благополучие семьи во многом определялось наличием большого числа детей мужского пола. В вопросе воспитания детей, приоритетным инструментом являлся пример поведения родителей. Ребенка мужского пола не допускалось бить по лицу и давать ему уничижительные клички, начиная уже с 5–6 лет с ним разговаривали как с взрослым, «сюсюкание» и потакание капризам резко осуждалось. От мальчика требовали терпеливо выносить боль и лишения; вмешиваться в разговор окружающих взрослых считалось признаком невоспитанности. Старший сын в семье выступал практически в роли «заместителя» отца для своих братьев и сестер.

Девочки воспитывались в атмосфере послушания и скромности; мать приучала их к ведению домашнего хозяйства, поведению в обществе, целевым индикатором являлось понятие «сув» (благородная женщина). Через простые понятия внушался этикет поведения женщины: не топать ногами, не смеяться громко и хлопая ладонями, не повышать голос, вести беседу лаконично и т. п. Начиная с возраста в 7–8 лет мать учила девочек искусству врачевания, оказания первой помощи, вышивке, ткачеству, кулинарии. Танец ингушской женщины серьезно отличается от танцев соседних народов, здесь недопустимы резкие движения, поднятие рук выше линии талии, недопустимо шарканье ногами, взгляд должен быть опущен.

Ритуальные практики похоронно-поминальной обрядности ингушей долгое время хранили в себе следы языческого и христианского периодов. Когда человек умирает, ему закрывают глаза, подвязывают подбородок белой марлей и оставляют до тех пор, пока не будет подготовлено все необходимое для омовения. Эту процедуру производит специально обученный человек того же пола, что и умерший.

В период траура запрещается заключать брачные союзы и проводить любые увеселительные мероприятия; в некоторых семьях не включают телевизор и музыку в течение 40 и более дней. Близкие родственники покойного в знак скорби некоторое время не бреются, а женщины не пользуются макияжем, носят платок как минимум в течение 40 дней и надевают темную одежду.

Источник:

Ингуши / отв. ред. М. С.-Г. Албогачиева, А. М. Мартазанов, Л. Т. Соловьева. - М.: Наука, 2013. – 509 с.

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Омская региональная общественная организация чеченцев и ингушей по развитию и укреплению связей между народами «Братская Ассоциация Родственных Тейпов»

Председатель: МУСАЕВ Саламу Абуезитович

Дата регистрации: 18 января 2012 года

Целями создания организации являются:

- сохранение и возрождение чеченской и ингушской культуры и образования, формирование культуры межнационального общения. Представители организации участвуют в мероприятиях областного фестиваля национальных культур «Единение».

Ежегодно принимают участие в работе круглого стола по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии с участием представителей органов государственной власти, органов управления муниципальных районов Омской области, правоохранительных органов и силовых структур, научного и образовательного сообществ, национально-культурных объединений, молодёжных и казачьих общественных организаций, казачьих обществ Омской области. Организация входит в Совет директоров национально-культурных объединений Омской области, действующего при БУК «Омский Дом Дружбы».

МУСАЕВ Саламу Абуезитович

Председатель Омской региональной общественной организации чеченцев и ингушей по развитию и укреплению связей между народами «Братская Ассоциация Родственных Тейпов»