Омская энциклопедия дружбы

Финны

Финны, суомалайсет (самоназвание). В Российской Федерации по данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживают 20,2 тысяч человек.

Подавляющее большинство финнов России — это финны-ингерманландцы. Самоназвание — inkerilainen или inkerinsuomalainen (инкериляйсет), т.е. жители Инкери (финское название Ижорской земли — южного побережья Финского залива и Карельского перешейка, германизированное название — Ингерманландия).

Финны говорят на финском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Финский язык имеет ряд мало различающихся говоров. Диалекты подразделяются на западную и восточную группы. Современный литературный язык основан на западных диалектах с включением восточной лексики. Письменность на основе латинской графики.

Общая численность в Омской области по данным переписи 2010 года– 202 человека. Городское население – 134 человек. Сельское население – 68 человек.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Финны [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей: [сайт]. – URL: https://fadn.gov.ru/atlas-narodov-rossii/finny (дата обращения 10.09.2021).

Финны. Фото из открытых интернет-источников

Предки финнов – прибалтийско-финские племена – проникли на территорию современной Финляндии в III-м тыс. до н.э. и к VIII в. заселили большую её часть, оттеснив саамское население на север и частично ассимилировав его. Финская народность сформировалась в процессе слияния юго-западных племён суоми (в древнерусских летописях – сумь), хямэ (древнерусское емь), живших в центральной части Финляндии, восточного племени саво, а также западных (привыборгской и присайминской) групп карел. Для восточных районов страны были характерны контакты с Приладожьем и Верхним Поволжьем, для юго-западных – со Скандинавией и Прибалтикой.

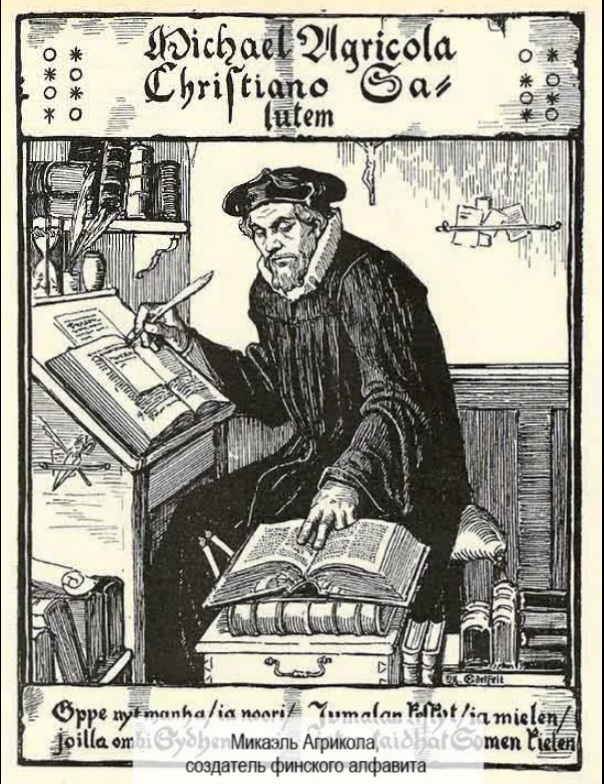

В XII–XIII вв. финские земли были завоёваны шведами. Длительное шведское господство наложило заметный отпечаток на культуру финнов (аграрные отношения, общественные институты и др.). Шведское завоевание сопровождалось насильственной христианизацией финнов. В период Реформации (XVI в.) была создана финская письменность. Тем не менее, финский язык оставался лишь языком богослужения и бытового общения вплоть до второй половины XIX в., когда получил формальное равноправие со шведским языком. Реально оно стало осуществляться уже в самостоятельной Финляндии. Шведский язык остаётся вторым официальным языком Финляндии.

В 1809–1917 гг. Финляндия со статусом автономного Великого княжества входила в состав Российской империи. В декабре 1917 г. провозглашена независимость Финляндии, в июле 1919 г. она стала республикой.

В народной культуре финнов проявляются различия между Западной и Восточной Финляндией. Этнографическая граница между ними проходит по линии современных городов Котка, Ювяскюля, далее между Оулу и Раахе. На западе более ощутимо влияние шведской культуры.

В XIX в. группа сибирских финнов формировалась за счет ссыльных и ссыльнопоселенцев из Финляндии и Ингерманландии. В 1804 г. сосланные на поселение в Сибирь ингерманландские крестьяне барона фон Унгерн- Штернберга из ижорско-финских деревень нижнего течения реки Луга (Илькино, Малая Арсия, Большая Арсия, Волково, Мертвицы, Фёдоровская,Варива) в количестве 26 семей (77 мужчин и 73 женщины) основали в Омском уезде Тобольской губернии деревню Рыжкову (деревня Чухонская, Чухонская колония), которая постепенно стала центром притяжения всех ссыльных лютеран – ингерманландцев, финнов, эстонцев и латышей. До пожара 1846 г. в Рыжкове проживало около 900 чел., после чего часть ингерманландских переселенцев покинула Рыжкову, основав две новые деревни: Боярку (Тюкалинский уезд) и Бугене (Тарский уезд), позже получившую название Фины. Позднее были основаны ещё около десятка новых деревень. Выходцы из Финляндии образовали поселения в Рыбинском районе в следующих посёлках: с. Фины – 47 дворов, с. Ларионовка – 24 двора, д. Морозкино –11 дворов, с. Ориково – 31 двор, с. Михайловка – 3 двора, с. Плешково – 1 двор. В довоенное время финны ходатайствовали о выделении их в особую финскую волость по типу существовавшей тогда Бухарской волости.

Положение о ссылке действовало в финляндском законодательстве с 1826 г. по 1888 г., и за этот период в Сибирь был выслан 3321 человек (2859 мужчин и 462 женщины). 73 % из них было направлено на поселение, остальные – на каторгу. Со 2-й пол. XIX в. появляются и новые поселения специально для финляндских ссыльных, например, д. Хельсинки (1863 г.) в Омской колонии и д. Верхний Суэтук (1857 г.) в Минусинской колонии. В 1897 г. финноязычное население Сибири насчитывало 2182 человека

Самые крупные группы финнов были сосредоточены в Тобольской (1057 человек) и Енисейской (421 человек) губерниях, а также в Забайкальской обл. (211 человек). 3/4 ссыльных финнов мигрировали по Сибири в поисках работы и быстро растворялись в массе окружавшего их населения. Национальная однородность, финский язык и традиционный уклад жизни сохранялись лишь в изолированных ингерманландских деревнях (Бугене, Боярка, Пиетари и др.), население которых в начале ХХ в. пополнялось за счет крестьян, переселявшихся в Сибирь по столыпинским реформам. Небольшими группами финские переселенцы проживали и в Московской, Новгородской губерниях, на Дальнем Востоке (менее 1,5 тысяч человек).

По данным переписи 1897 г., финнов в Тарском округе было: 1 – в г. Тара, 16 – в Аёвской волости, 13 – в Бергамакской волости, 316 – в Бутаковской волости, 2 – в Седельниковской волости.

После Финляндской революции 1918 г. тысячи её участников с семьями покинули страну. Только в мае 1918 г. в Советскую Россию перешло около10 тысяч вооруженных финских красногвардейцев. Первоначально они были размещены в Петрограде и г. Буй.

По переписи 1926 г., в Тарском округе финны составляли 0,24 % населения. Позже их направили в различные губернии, в т. ч. Урала и Сибири. С 1928 г. по 1935 г. из Ленинградской области было выселено на Кольский полуостров, в Сибирь и в Среднюю Азию около 60 тысяч человек. В 1936 г. 316 финских семей были высланы из Карелии в Западную Сибирь.

Согласно официальным данным о составе национальностей в Тарском округе по районам за 1934 г., финнов проживало 249 в Знаменском районе, 110 – в Большеуковском.

В 1941 г. из пригородов Ленинграда немцев и финнов отправили в Омскую область – 21000 человек. Переселенные в 1941 г. и 1942 г. финны оказались в Сибири на положении административно высланных. В 1944 г., по условиям заключенного с Финляндией перемирия, Финляндия передала Советскому Союзу почти 55 тысяч финнов-ингерманландцев. 29 декабря 1944 г. НКВД СССР издал приказ № 274, согласно которому, все эвакуированные финны были взяты на учет по линии Спецотдела НКВД СССР и УНКВД, после чего 9104 гражданина финской национальности получили статус спецпоселенцев. В соответствии с постановлением Госкомобороны СССР № 6973 от 19 ноября 1944 г. «О переселении из Финляндии населения ингерманландского происхождения, ранее проживавшего в Ленинградской области», 17308 возвращенным семьям не было разрешено поселиться на родине, их расселили в разных областях средней полосы и Сибири. В 1949 г. 200 ингерманландцев были поселены в Омскую область.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Финны. Фото из открытых интернет-источников

Микаэль Агрикола. Гравюра А. Эдельфельта. Фото из открытых интернет-источников

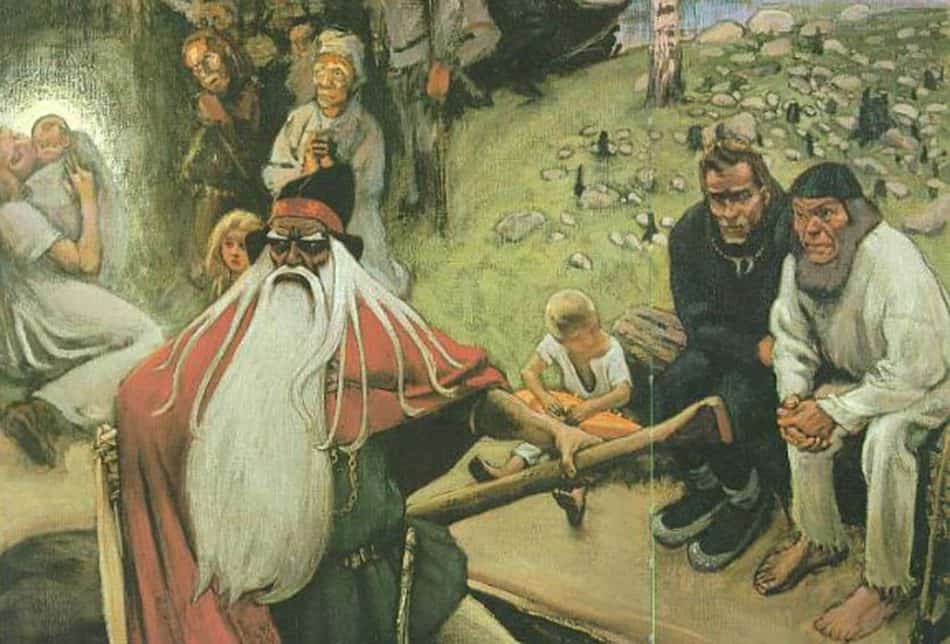

А. Галлен-Каллела. «Месть Йоукахайнена». 1897 год. Фото из открытых интернет-источников

А. Галлен-Каллела. «Вяйнямёйнен покидает Финлян». Фото из открытых интернет-источников

Василий Кандинский. «Иматра». 1917 год. Фото из открытых интернет-источников

Ингерманланские крестьяне. Савакоты и Эурямёйсет. Густав-Теодор Паули Народы России. Этнографическое описание. СПб, 1862 г. Фото из открытых интернет-источников

По вероисповеданию финны – в основном лютеране. Широко распространены различные пиетистские движения: гернгутеры (с 1730-х гг.), «молельщики» (с 1750-х гг.), «пробудившиеся» (с 1830-х гг.), лестадианцы (с 1840-х гг.), евангелисты (с 1840-х гг.), свободная церковь, методисты, баптисты, адвентисты, пятидесятники, мормоны, свидетели Иеговы и др. Есть небольшое число (1,5 %) православных в юго-восточных районах (и переселенцы оттуда).

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Омский Евангелическо-Лютеранский приход Церкви Ингрии. Фото из открытых интернет-источников

«Раненый ангел». Х. Симберг. 1903 г. Фото из открытых интернет-источников

До конца XIX в. в сельском хозяйстве преобладало земледелие. На востоке в средние века основной формой было подсечно-огневое земледелие, на юго-западе рано сложилась паровая пашенная система; с конца XIX в. стал внедряться многопольный севооборот. В конце XIX – начале XX вв. ведущим становится молочное животноводство. Традиционные промыслы – морские (рыболовство, охота на тюленя, парусное мореходство), лесные (смолокурение), деревообработка (в том числе изготовление деревянной утвари). Более 33 % современных финнов заняты в промышленности, в сельском и лесном хозяйстве – около 9%.

И. Н. Шухов в 1927 г. описывал хозяйство финнов Тарского района следующим образом: «По собранным сведениям на месте моими студентами финны ведут сельское хозяйство, ничем не отличающееся от хозяйств сибиряков-старожилов и каких-либо культурных приёмов в его ведении не применяется». Таким образом, уже в 1920-х гг. финны в значительной мере были ассимилированы русскими сибиряками, однако переселения финнов в Сибирь происходили и в последующие годы.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

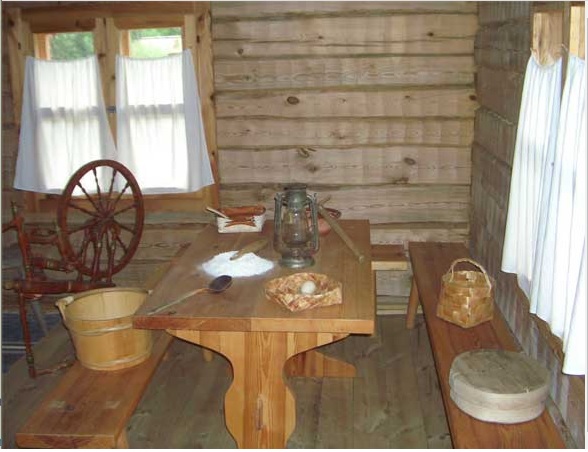

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Крестьянские поселения на юго-западе страны до XVI–XVII вв. – кучевые деревни, с XVIII в., с распространением хуторского землепользования, стала преобладать разбросанная планировка селений. На востоке в связи с подсечно-огневой системой земледелия преобладали мелкие поселения, нередко однодворные; деревни возникали лишь там, где имелись большие площади земель, пригодных для постоянной обработки.

Традиционное жилище – срубный дом удлинённых пропорций с двускатной крышей, крытой дранью. Для юга Похьянмаа с XVIII в. характерен двухэтажный дом. Важнейшие хозяйственные постройки – хлев, баня (сауна), клети (на юго-западе часто двухэтажные, верхний этаж использовался летом для сна). На юго-западе Финляндии жилой дом и хозяйственные постройки образовывали замкнутый четырёхугольный двор, на востоке дворы имеют свободную планировку.

Жилища на западе и востоке страны различались конструкцией печи: для запада характерно совмещение отопительно-хлебной печи и открытого очага для варки пищи, раннее появление дымоходов; на Востоке распространена духовая печь, близкая к так называемой русской печи. Для интерьера западного крестьянского дома характерны двухъярусные и раздвижные кровати, колыбели на гнутых полозьях, многообразие форм шкафов. Распространены полихромная роспись и резьба, покрывавшие мебель, утварь (прялки, грабли, клещи хомутов и др.). Жилое помещение украшали ткаными изделиями (одеяла, праздничные покрывала, занавеси на двухъярусные кровати), ворсовыми коврами-рюйю. На востоке долго сохранялись архаичные формы мебели – пристенные скамьи, неподвижные кровати, подвесные люльки, настенные полки, шкафы. Традиционное зодчество и декор востока страны оказали большое влияние на архитектуру и искусство финнов в период так называемого «национального романтизма» конца XIX в.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фото из открытых интернет-источников

![Улица в деревне Маалисмаа[fi] (Северная Похьянмаа). Фото из открытых интернет-источников](/upload/PHOTO/Ф/Финны/05.%20Поселения%20и%20жилище/Фото/2.jpg)

Улица в деревне Маалисмаа[fi] (Северная Похьянмаа). Фото из открытых интернет-источников

Традиционная женская одежда – рубаха, блузы различного покроя, юбка (преимущественно полосатая), шерстяная лиф-безрукавка или кофта, передник, у замужних женщин – льняной или шелковый, на жёсткой основе головной убор с кружевной отделкой; девушки носили открытые головные уборы в форме венца или повязки. Мужская одежда – рубаха, штаны до колен, жилеты, куртки, кафтаны. На востоке долго сохранялись женская рубаха с вышивкой и косым разрезом на груди, белый сермяжный или льняной полудлинный сарафан (виита), полотенчатый головной убор, чепцы. Орнаменты вышивки отражали карельское и северорусское влияние. Народные формы одежды рано исчезают, особенно на западе страны. Их возрождение и формирование так называемого национального костюма происходит в конце ХIХ – начале ХХ вв., в период национального движения. Этот костюм и в наши дни сохраняет празднично-символическую роль.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Финский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Финский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Финский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

В традиционной пище западных и восточных финнов имелись различия: на востоке регулярно выпекался высокий мягкий хлеб, на западе хлеб пекли 2 раза в год в форме круглых плоских сухих лепёшек с отверстием в середине и хранили его на жердях под потолком. На востоке делали комковую простоквашу, на западе – тянущиеся формы квашеного молока, изготовляли также домашний сыр. Только на востоке выпекались закрытые пироги (в том числе рыбники) и пирожки типа «калиток», лишь на крайнем юго-востоке было принято повседневное потребление чая. В западных районах традиционно приготовление пива, на востоке – солодового или хлебного кваса.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Участники Областного межнационального фестиваля свадебных обрядов. 2008 г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Финская сливочная уха. Фото из открытых интернет-источников

Рисовые финские пирожки. Фото из открытых интернет-источников

Финское блюдо «Калакукко». Фото из открытых интернет-источников

Финское блюдо «Карельский горшочек». Фото из открытых интернет-источников

Из календарных праздников наиболее важны Рождество и Иванов день (Юханнус, Миттумаарья). При проведении их сохранились различные дохристианские обряды, например, разведение костров на Иванов день. Бытовали вера в духов-хранителей, ведьм-троллей, различные обереговые действия и т. д.

Наиболее почитаемым из традиционных народных праздников является Юханнус – Иванов день (Juhannus – Рождество Иоанна Крестителя), время которого определяется по современному финскому календарю – первая суббота после дня летнего солнцестояния. В годы советской власти праздник был под запретом, и открыто отмечается с 1989 г.

Программа состоит из исполнения традиционных песен и танцев, соревнований по метанию сапога и хороводов вокруг «juhannuskokko» – особого костра, зажигаемого в окончании праздничного дня. В последние годы праздник утрачивает свой этнический характер, привлекая многочисленных участников и зрителей, не имеющих отношения к ингер-манландским финнам. Со значительно меньшим размахом отмечают Laskiainen – Масленицу в последнее воскресенье перед великим постом (по новому стилю).

Рождество– главный праздник. К нему готовятся заранее. Готовят подарки друзьям, родственникам, детям. Ежедневно финны зажигают свечи. Рождество празднуют в кругу родных и близких, а Новый год – в большой, шумной компании. Накрывают праздничный стол, нарядно украшают гирляндами комнату. На Новый год гадать.

В последние годы получает распространение ночное богослужение в день Рождества Христова, пасхальный крестный ход и пасхальная всенощная служба, для евангелическо-лютеранской традиции не характерные, но принятые в РПЦ.

Источники: Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Крылов П. В. Религиозная повседневность финнов-лютеран Санкт-Петербурга и Ленинградской области: православное влияние и секуляризация // История повседневности. – 2017. – № 2. – С. 30–41.

Участницы финского праздника «Юханус». 2008 г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Финский праздник «Юханус». Фото из открытых интернет-источников

Финский праздник «Юханус». Фото из открытых интернет-источников

Рождественская финская выпечка. Фото из открытых интернет-источников

Семья малая. Большие семьи, как отцовские, так и братские, сохранялись до XIX в. на северо-западе страны в Похьянмаа, на северо-востоке – в Кайнуу, на юго-востоке – в Карьяла, где существовали до XX в.

Свадебный ритуал в Западной Финляндии отличался шведскими влияниями и заимствованиями из церковного обряда: венчание на дому, «почётные ворота», «свадебный шест» во дворе, венчание под пологом («химмели»), свадебная корона невесты и др. У восточных финнов сохранялась архаичная форма свадьбы, с трёхчастным ритуалом «уходов» невесты из отчего дома, переезда (свадебный поезд) в дом жениха и собственно свадьбой-хяят в его доме. Множество обрядов было направлено на защиту невесты от злых духов (при переезде в дом жениха ей закрывали лицо покрывалом, в повозку брали нож и др.) и обеспечение плодородия брака.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Финская свадьба. 1938 г. Фото из открытых интернет-источников

Финская свадьба. Фото из открытых интернет-источников

Финская свадьба. Фото из открытых интернет-источников

Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр»

Президент КАРТЕЛАЙНЕН Данил Викторович

Омский областной финно-угорский культурный центр создан в 2009 году

Основной целью деятельности организации является развитие и сохранение культур финно-угорских народов, поддержка народных промыслов, возрождение фольклорных традиций, формирование бережного и уважительного отношения к традициям финно-угорских и других народов.

Омский областной финно-угорский культурный центр в своей работе имеет ярко выраженную социальную направленность. При партнерском взаимодействии с другими организациями центр оказывает методические и юридические консультации для граждан, поддерживает культурные связи с национально-культурными объединениями Омской области, регионами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья.

Региональная общественная организация «Омский областной финно-угорский культурный центр» является региональным представителем «Ассоциации финно-угорских народов РФ», расположенной в городе Саранске (Республика Мордовия). Ассоциация объединяет в своем составе 19 регионов страны, в которых проживают представители финно-угорских народов.

Картелайнен Д.В., в качестве руководителя Омского областного финно-угорского культурный центра, стал инициатором инновационного для региона проекта, сочетающего в деятельности общественной организации несколько актуальных направлений: культурное, экономическое, социальное развитие. Под его руководством финно-угорский культурный центр реализует уникальный для Омского региона «Многоступенчатый социально-интегрированный проект «Финноугория Сибирская», который включает в себя подпроекты: «Фестиваль финно - угорской культуры в городе Омске «Финноугория Сибирская»; «Финно-угорские ярмарки» в районах Омской области; «Nordic Walking» (финская ходьба с палками), как современный вид физической активности доступный всем; магистральный проект «Пансионат для пожилых людей «Гармония».

Основная идея фестиваля финно-угорской культуры «Финноугория Сибирская» - популяризация народной финно-угорской культуры, ознакомление населения с самобытным творчеством танцевальных и песенных коллективов, работающих на материале финно-угорской культуры, выстраивание дружественного межнационального взаимодействия, воспитание в молодежи чувства патриотизма и уважения к традициям разных народов, осуществление связи между поколениями.

Фестиваль и финно-угорские ярмарки в отдаленных сельских поселениях Омского региона формируют культуру межнационального общения, интерес к изучению национальных традиций, обычаев, культуры финно-угорских народов у жителей города и области. Проведение ярмарок способствует реализации творческого потенциала национальных творческих коллективов.

В рамках проекта «Nordic Walking» (ходьба с палками) проходит обучение преподавателей физической культуры общеобразовательных учреждений технике ходьбы с палками. Созданы группы для всех желающих, проводятся походы и обучающие семинары.

В 2014 году Омский областной финно-угорский культурный центр запустил магистральный проект по созданию на территории Омского региона сети частных пансионатов для пожилых людей «Гармония» на основе государственно-частного партнерства. Лозунг пансионатов «Гармония» – «С любовью и заботой о тех, кто нуждается в помощи».

Плодотворное сотрудничество Омского областного финно-угорского культурного центра и образцового ансамбля танца «Карамель» (руководитель Гнатышина Е.М.), занимающегося на базе Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» позволило его участникам больше узнать о традициях и быте народа, репертуар коллектива пополнился интересными национальными танцами: «Вепские тройки», «Удмуртский танец с браслетами», «Мордовские перетопы», «Тейтерькат».

Омская региональная общественная организация «Финская Сибирская Ассоциация».

Организация создана в 1992 году.

Президент НАЗАРОВА Наталья Павловна

Участники Финской Сибирской Ассоциации занимаются изучением и популяризацией культуры финского народа, его традиций, обрядов. Фольклорный коллектив «Финские девчата», действующий с момента создания организации, знакомит с песенной культурой народа. Организация поддерживает культурные связи с национальными объединениями Омской области, России и Финляндии. Организация входит в состав Совета директоров национально-культурных объединений Омской области, действующего на базе Омского Дома Дружбы.

Финская Сибирская Ассоциация участвует в мероприятиях областного фестиваля национальных культур «Единение», Международном фестивале приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной», Форуме «Россия – это мы!», народных календарных праздниках: Лиго, Лиго - Юханус, праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. Мастера декоративно-прикладного творчества участвуют в модульном просветительском проекте Омского Дома Дружбы «Национальная культура Омского Прииртышья».

Участники Омского областного финно-угорского культурного центра принимают активное участие в мероприятиях областного фестиваля национальных культур «Единение», проводимого БУК «Омский Дом Дружбы»: Форум «Россия – это мы!», областная профильная смена «Многоликое Прииртышье», межнациональный фестиваль «Детства яркая палитра».

Картелайнен Данил Викторович

Президент Региональной общественной организации "Омский областной финно-угорский культурный центр" с 2009 года

- Расскажите, как Вы стали руководителем национального объединения? Что подвигло заняться общественной деятельностью?

Д.В.: В моей жизни был хороший пример работы Финского культурного центра. Я видел, когда люди, объединённые одной идеей, сообща могли решать нелегкие задачи. Омск всегда был территорией больших возможностей с присущим национально-культурному объединению устоем доброты и многонационального согласия! Так, в 2009 году, объединившись вместе с единомышленниками, нами была создана некоммерческая организация "Омский областной финно-угорский культурный центр". Были определены задачи организации, поставлены цели. И вот уже на протяжении более 10 лет мы осуществляем важную, по нашему мнению, работу.

- Чем (кем) Вы гордитесь?

Д.В.: Горжусь созданным культурным центром, а также нашим дружным, созданным годами коллективом. Нашей команде удалось реализовать социально значимые направления, важные для нашего общества. Основным достижением для нас является факт создания и реализации многоступенчатого социально интегрированного проекта «Финноугория Сибирская», который объединил в своём составе комплекс важных подпроектов:

- создание проектной сети «Пансионаты для пожилых людей и инвалидов «Гармония»;

- создание и успешное развитие клуба здорового образа жизни по скандинавской ходьбе, который во всем мире только сейчас приобретает колоссальную популярность, а в Омске работает уже с 2010 года!

- проведение ежегодного фестиваля «Финноугория Сибирская» и финно-угорских ярмарок.

Таким образом, на сегодняшний день мы стали полноценными участниками процесса развития государственно-частного партнёрства в социальной и культурных сферах как нашего региона, так и нашей страны, что позволяет говорить о нашей самодостаточности.

- Что является вдохновением в Вашей деятельности? Каковы дальнейшие планы?

Д.В.: Вдохновение для меня - достигнутые нами на сегодняшний день результаты нашей деятельности, которые приносят пользу нашему гражданскому обществу. Та благодарность людей, которую мы ощущаем в результате нашей деятельности. Дальнейшие планы - продолжить проектную деятельность, направленную на сохранение и развитие культуры финно-угорских народов Омского Прииртышья, на воспитание подрастающего поколения, продолжение действий, направленных на заботу о старшем поколении, и, конечно же, развитие международной деятельности, которое будет позволять представлять и отстаивать интересы нашего Омского региона, нашей страны России на уровне международного сотрудничества.

НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Президент Омской региональной общественной организации «Финская Сибирская ассоциация" с 2007 года.

- Расскажите, как Вы стали руководителем национального объединения? Что подвигло заняться общественной деятельностью?

Н.П.: Руководителем центра стала в связи с многолетним интересом старшей дочери Марии к истории рода Ункури по линии моего отца.

- Чем (кем) Вы гордитесь?

Н.П.: Могу гордиться тем, что мои дети и внуки проявляют интерес к культуре, традициям своих предков.

- Что является вдохновением в Вашей деятельности? Каковы дальнейшие планы?

Н.П.: Вдохновляет мысль о том, что мы занимаемся бережным сохранением национальной самобытности, соблюдением преемственности поколений в передаче ценнейшего опыта освоения финских традиций. Хотелось бы, конечно, побывать в самой Финляндии.