Омская энциклопедия дружбы

Чеченцы

Чеченцы, нохчий (самоназвание). Основное население Чечни. На территории России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года проживают 1 млн. 431 тысяча человек. Часть чеченцев Дагестана именуют себя аккинцы, реже ауховцы (Новолакский район Дагестана).

Большинство чеченцев (1031,7 тысяч человек) живет в Чеченской Республике, в Ингушетии – 95,4 тысяч человек, Дагестане – 87,9 тысяч, Ростовской обл. – 15,4 тысяч, Ставропольском крае – 13,2 тысяч. Проживают также в Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской, Саратовской, Тюменской областях, Северной Осетии, Москве, а также в Казахстане, Киргизии, на Украине, в Турции и странах Ближнего Востока (Иордания).

Говорят на чеченском языке нахской группы нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи. Диалекты: плоскостной, аккинский, чеберлоевский, мелхинский, итумкалинский, галанчожский, кистинский. Распространен также русский язык. Письменность c XIX в. сначала на основе арабской, затем, с 1925 г. – латинской графики, с 1938 г. – на основе русского алфавита.

Общая численность в Омской области по данным переписи населения 2010 года – 666 человек. Городское население – 404 человека. Сельское население – 262 человека.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Чеченцы [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по делам национальностей: [сайт]. – URL: https://fadn.gov.ru/atlas-narodov-rossii/chechentsy (дата обращения 10.09.2021).

Алироев И. Ю. Чеченский язык. – М.: Academia, 1999. – С. 24–31.

Чеченец.Фото из открытых интернет-источников

В «Географии» Страбона упоминается этноним гаргареи, этимология которого близка нахскому «гергара» – «родной», «близкий». Нахскими считаются и этнонимы исадики, двалы и др. В армянских источниках VII в. чеченцы упоминаются под именем нахчаматьян (т.е. «говорящие на языке нохчи»). В хрониках XIV в. упоминается «народ нохчи». В персидских источниках XIII в. дано название сасаны, позднее вошедшее в русские документы. В документах XVI–XVII вв. встречаются племенные названия чеченцев (ичкеринцы – нохчмахкхой, ококи – аьккхий, шубуты – шатой, чарбили – чеберлой, мелки – маьлхий, чантинцы – чIаьнтий, шаройцы – шарой, терлойцы – тIерлой).

Антропологический тип пранахов можно считать сформировавшимся в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Древние чеченцы, освоившие не только северные склоны Кавказа, но и степи Предкавказья, рано вошли в контакты со скифским, а затем – с сарматским и аланским кочевым миром. В равнинной зоне Чечни и близлежащих областях Северного Кавказа в VIII–XII вв. сформировалось полиэтническое Аланское царство, в горной зоне Чечни и Дагестана – государственное образование Сарир.

После монголо-татарского нашествия (1222 г. и 1238–1240 гг.) степная затеречная и частично чеченская равнина вошли в состав Золотой Орды. К концу XIV в. население Чечни объединилось в государство Симсисм. В XVI–XVII вв. Кавказский перешеек был объектом постоянных притязаний Османской империи (с её вассалом – Крымским ханством), Ирана и России. В ходе борьбы между этими государствами на чеченских землях ставятся первые русские крепости и казачьи городки, устанавливаются дипломатические связи чеченских правителей и аульных обществ с Россией. Тогда же окончательно складываются современные границы расселения чеченцев.

Название чеченцы было русской транслитерацией кабардинского шешен и происходило от названия села Большой Чечен.Со времени Персидского похода Петра I (1722 г.) политика России в отношении Чечни приобретает колониальный характер. В последние годы правления Екатерины II русские войска заняли левый берег Терека, соорудив здесь участок Кавказской военной линии, основали военные крепости от Моздока до Владикавказа по чеченско-кабардинской границе. Это привело к росту освободительного движения чеченцев в конце XVIII – первой половине XIXвв. К 1840 г. на территории Чечни и Дагестана складывается теократическое государство – имамат Шамиля, первоначально ведшее успешную войну с Россией, но к 1859 г. потерпевшее поражение, после чего Чечня была присоединена к России и включена вместе с Хасавюртовским округом, заселённым ауховскими чеченцами и кумыками, в Терскую область.

В 1922 г. образована Чеченская автономная область в составе РСФСР. Ещё ранее Чечне была возвращена часть земель, отобранных у неё в ходе Кавказской войны. Были введены делопроизводство и преподавание на родном языке, проведены другие культурные и социально-экономические преобразования. Вместе с тем начавшаяся в 1920-х гг. коллективизация, сопровождавшаяся репрессиями, нанесла большой урон чеченцам. В 1934 г. Чечня объединена с Ингушской АО в Чечено-Ингушскую АО, с 1936 г. – Чечено-Ингушская АССР. В феврале 1944 г. около 500 тыс. чеченцев и ингушей были насильственно высланы в Казахстан. Из них значительное число погибло в первый год ссылки. В январе 1957 г. Чечено-Ингушская АССР, упразднённая в 1944 г., была восстановлена. Но при этом для чеченцев были закрыты несколько горных районов, и бывших жителей этих районов стали селить в равнинных аулах и казачьих станицах. Чеченцы-ауховцы вернулись в Дагестан.

В 1992 г. съезд народных депутатов Российской Федерации постановил преобразовать Чечено-Ингушскую Республику в Ингушскую Республику и Чеченскую Республику.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

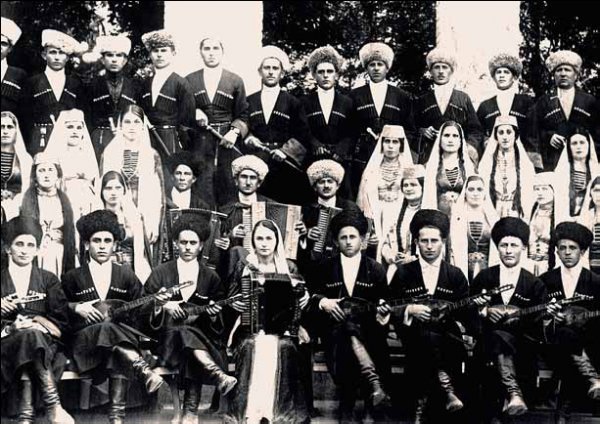

Государственный ансамбль танца «Вайнах». Первый состав. 1939 г. Фото из открытых интернет-источников

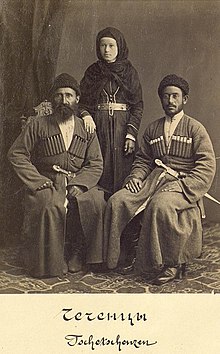

Групповой портрет мужчин и девушки в традиционных костюмах. XIX в. Фото из открытых интернет-источников

Терлой - один из наиболее многочисленных чеченских тайпов. Ошни 1906 г. Фото из открытых интернет-источников

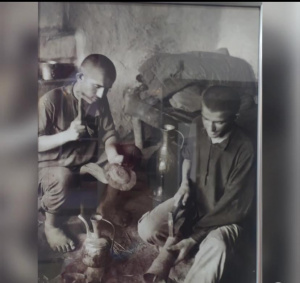

Земледелие – одно из древнейших занятий чеченцев. Традиционные земледельческие культуры – ячмень, пшеница, просо, овёс, рожь, лён, фасоль и др. Были развиты садоводство и огородничество. Пахотные орудия – плуг (гота), полозное орудие (нох).

Важную роль играли кустарные промыслы. Большой популярностью пользовалось чеченское сукно. Повсеместное распространение имели обработка кожи, изготовление войлочных ковров, бурок и других войлочных изделий.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Кустарные промыслы и ремесла чеченцев. Фото из открытых интернет-источников

Чабан — «страж скота».Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Проживание в Сибири, безусловно, внесли свои коррективы в хозяйственную деятельность переселенцев, которая отражается и в жилищных условиях. Однако, несмотря на значительные внешние отличия домов, их интерьер сохраняет много элементов традиционной культуры.

Фото: Саид Царнаев.Фото из открытых интернет-источников

Традиционная одежда имела много общего с общекавказским костюмом. Мужская одежда – рубаха, штаны, бешмет, черкеска. Рубаха туникообразного покроя, воротник с разрезом спереди застёгивался на пуговицы. Поверх рубахи надевали бешмет, подпоясанный поясом с кинжалом. Черкеска считалась праздничной одеждой. Черкески шились отрезными по талии, расклёшенными книзу, до пояса застёгивались металлическими застёжками, на грудь нашивались газырницы. Штаны, суженные книзу, заправлялись в ноговицы из сукна, сафьяна или овчины. Зимняя одежда – овчинная шуба, бурка (верта). Мужскими головными уборами были высокие, расширяющиеся кверху папахи из ценного меха. Пастухи носили меховые шапки. Имелись и войлочные шляпы. Шапка считалась олицетворением мужского достоинства, сбивание её влекло кровную месть.

Основными элементами женской одежды были рубаха и штаны. Рубаха имела туникообразный покрой, длину иногда ниже колен, иногда – до земли. Ворот с разрезом на груди застёгивался на одну или три пуговицы. Верхней одеждой был бешмет. Праздничной одеждой служила «гIабли» из шёлка, бархата и парчи, шитая по фигуре, со скошенными бортами и застёжками до пояса, из которых застёгивались только нижние. Поверх рукавов пришивались свисающие лопасти (тIемаш). ГIабли носили с нагрудником и поясом. В качестве праздничной обуви женщины носили туфли на каблуке с глухим носком без задника.

Женские головные уборы – большие и малые платки, шали (кортали), один конец которых спускался на грудь, другой – закидывался назад. Женщины (преимущественно пожилые) под платок надевали чухту – шапочку с опускавшимися на спину мешочками, в которые укладывались косы. Цвет одежды определялся статусом женщины: замужняя, незамужняя или вдова.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Чеченский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Чеченский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Чеченский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Чеченский национальный костюм. Фото из открытых интернет-источников

Блюда из мясомолочных и растительных (злаковые) продуктов издавна составляли основу питания чеченцев. Благодаря развитым садоводству, огородничеству, виноградарству, пчеловодству продукты этих отраслей занимали и занимают важное место в пищевом рационе. В него входят также продукты охоты и собирательства: мясо диких животных и птиц, дикорастущие травы, плоды, ягоды и пр. В отличие от других сторон материальной культуры пища более консервативна, в ней значительно дольше сохраняются традиции прошлого. Ели пищу свежеприготовленную. Младших приучали не сорить, говоря: «Кто сорит хлебом – не узнает сытой старости».

Каждодневная пища включала чурек с сыром и сметаной, галушки из кукурузной муки, галушки с творогом и маслом, чурек, испеченный с внутренним бараньим жиром, яичницу, молочную лапшу, мясо с галушками и чесноком, лепешки с маслом.

Хлеб у чеченцев, как и у всех земледельческих народов, считался священным. Чеченцам известно много видов хлебных изделий: из кукурузной муки; с добавлением курдюка, с добавлением внутреннего бараньего жира; быстро приготовляемые лепешки на кефире; лепешки из круто замешанного теста; слоеный хлеб особого приготовления.

Для мясных блюд использовали обычно свежее мясо. Забивали и разделывали скот, как правило, мужчины. Из мяса предпочитали баранину, курятину и особенно индюшатину. Широко известно чеченское национальное блюдо жижиг-галнаш – мясо-галушки, вареные куски мяса (баранина или говядина) с пшеничными или кукурузными галушками.

Особым праздничным и гостевым блюдом в чеченской семье было кортий-накхий (голова-грудинка) ‒ мясное блюдо, преподносимое важным гостям в начале застолья, это, приготовленное из только что освежеванного барана. На поднос клали хорошо опаленную и проваренную голову барана, на середину подноса укладывали вареную грудинку, бараний курдюк. Гостевым являлось блюдо из бараньих глаз. Его подавали с ореховым соусом, гарниром из картофеля или риса, а иногда и с мамалыгой.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Особенности национального гостеприимства: сборник методических рекомендаций / под ред. И. А. Селезневой. ‒ М., 2021. – 229 с.

Национальные блюда чеченской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Национальное чеченское блюдо «Хингалш с тыквой (Чеченское чуду)». Фото из открытых интернет-источников

Национальное чеченское блюдо «Жижиг Галнаш». Фото из открытых интернет-источников

Национальное чеченское блюдо «Чуднаш». Фото из открытых интернет-источников

Годичный цикл праздников, обычаев и обрядов имел одну общую цель – способствовать своевременной подготовке пахоты, успешному посеву, произрастанию злаков, уборке и сохранности урожая, плодовитости скота. Год в народном календаре начинался месяцем Наджигоцхой, который соответствовал январю. Наджой – праздник Нового года, а Гонцхой – праздник, отмечаемый приблизительно в дни рождества.

Новогодний праздник считался одним из главных в году и широко отмечался во всех горных и плоскостных общинах. Приготовления к празднику в каждой семье начинались задолго до его наступления. Резали скотину, готовили разнообразную еду: всевозможные хлеба, пироги, лепешки, блины, различные напитки из хлебных злаков: араку, пиво, брагу, квас.

Весенний цикл занимал в народном календаре чеченцев особое место. Именно в этот период, важнейший в жизни сельского жителя, совершались главные работы – пахота, сев, первый выгон скота, от которых зависело благополучие общины в течение года. Первым весенним праздником, знаменующим начало сельскохозяйственных работ и в то же время – начало нового сельскохозяйственного года был день весеннего равноденствия. По истечении трех дней наступал день выхода плуга. Происходило это после 15 марта. Приготовления к этому важнейшему весеннему празднику начинались еще с зимы. В частности, к этому дню оставляли лучшие куски заготовленного на зиму мяса. Накануне выхода плуга каждая семья устраивала угощение, приглашая близких родственников и соседей.

Началом летнего периода по чеченскому календарю считалось летнее солнцестояние (22 июня), которое называлось «время, когда солнце достигло дома». Его наступление определялось с помощью естественных или искусственных ориентиров, когда солнце в полдень достигало высочайшей точки на небе.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Свадебные обряды. Фото из открытых интернет-источников

Фестиваль "Ярмарка традиций" - возрождение, сохранение и приумножение национальной культуры Чечни. Фото из открытых интернет-источников

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам - главный праздник мусульман. Фото из открытых интернет-источников

У чеченцев в честь гостя организуется синкъерам, где тот может предложить «руку и сердце» любой девушке или вдовушке. Девушке, понравившейся гостю, последний мог быть не по душе (из-за возраста, внешних данных, отсутствия красноречия и пр.), но она не могла перечить воле гостя. Свой «протест» девушка могла высказать только в песне. По форме ‒ безадресная, сатирическая песня крайне едко высмеивает не встречающее должного сочувствия «увлечение» гостя.

Заключение брака включало несколько этапов: выбор невесты, сватовство (убег, увод), свадьба, после свадебные обряды. Каждый этап представлял собой целый комплекс обычаев и обрядов, связанных с культовыми представлениями, якобы способствующими благополучному завершению всего дела. Поскольку основной целью брака было продолжение рода, свадьба сопровождалась магическими обрядами, которые должны были повлиять на появление здорового потомства. Например, входя в дом жениха, невеста должна была переступить через кинжал или пройти под скрещенными шашками, во время сна ложиться на определенный бок. Для обеспечения потомства мужского пола на колени невесты, как только она входила в дом мужа, сажали ребенка мужского пола.

Наиболее распространенным у чеченцев был брак с обоюдного согласия молодых. Брак заключался при условии выплаты, выкупа, который вносили родители юноши; он называется мах-там, что в переводе означает «угодить, удовлетворить». Размер мах-тама зависел от социального и экономического положения вступающих в брак, а также от конкретных случаев.

На свадьбу, как правило, собиралось много народу: близкие и дальние родственники, соседи, односельчане. У чеченцев и в настоящее время на свадьбу все родственники приходят без приглашения. Хорошими и счастливыми днями для проведения свадьбы чеченцы считали четверг и понедельник.

Свадьба всегда была насыщена музыкой, танцами, красочными ритуалами. Кульминационным актом свадебного торжества был переезд невесты в дом жениха, которому предшествовало скрепление брачного союза религиозным обрядом, производимым муллой. Этот обряд происходил в доме невесты и в доме жениха.

Погребальная обрядность чеченцев включала три этапа (пред погребальные обряды, похороны, послепохоронные обряды) и была во многом аналогична обрядам других народов Кавказа, исповедовавших ислам, хотя сохраняла и многие доисламские обычаи. Имелись свои представления о легкой смерти. Если человек не мучился, не находился долго в постели, не был в тягость близким – это считалось хорошей смертью.

Сразу после смерти, пока покойника готовили к похоронам, организовывалось жертвоприношение «милостыня умершему»: резали скотину и раздавали мясо и зерно (обряд раздачи в 7–10 семей по 3,5 кг соседям, близким, односельчанам, пекли и раздавали пироги с сыром или блинчики). После обмывания покойника облачали в саван (марчу). Материал для савана предпочитали простой (белая вязь, батист), дорогие ткани не рекомендовались. У женщин для чухты могли использовать и зеленую материю. Традиционно мужчину заворачивали в три слоя, а женщину – в пять. На женщину надевали туникообразную рубашку (она считалась отдельным слоем), штаны, платок, поверх головного убора завязывали ленту из зеленой ткани (допускался и зеленый цвет, затем – верхний слой савана (марчу). Похороны совершались в день смерти, если успевали совершить все обряды до захода солнца, или же на второй день до обеда. Церемониал, связанный с похоронами, продолжался семь дней.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Особенности национального гостеприимства: сборник методических рекомендаций / под ред. И. А. Селезневой. ‒ М., 2021. – 229 с.

Активисты Чеченского регионального «Молодой Гвардии» у ветеранов Великой Отечественной войны Михаила и Вероники Харлаповых. 2019 г. Фото из открытых интернет-источников

Чеченская семья. Фото из открытых интернет-источников

Традиционная чеченская свадьба. Фото из открытых интернет-источников

Омская региональная общественная организация чеченцев и ингушей по развитию и укреплению связей между народами «Братская Ассоциация Родственных Тейпов»

Председатель МУСАЕВ Саламу Абуезитович

Дата регистрации: 18 января 2012 года

Представители организации участвуют в мероприятиях областного фестиваля национальных культур «Единение».

Ежегодно принимают участие в работе круглого стола по профилактике терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии с участием представителей органов государственной власти, органов управления муниципальных районов Омской области, правоохранительных органов и силовых структур, научного и образовательного сообществ, национально-культурных объединений, молодёжных и казачьих общественных организаций, казачьих обществ Омской области. Организация входит в Совет директоров национально-культурных объединений Омской области, действующего при БУК «Омский Дом Дружбы».