Омская энциклопедия дружбы

Белорусы

Белорусы – один из восточнославянских народов Евразии. Основное население Республики Беларусь. Общая численность белорусов в мире около 10 млн. человек. Белорусы также проживают в Польше, Латвии, Литве и Украине. Численность белорусов в России – 521 443 человек, большая часть проживает в городах (городское население составляет 77,5 %). В России расселены очень широко — в Москве, Санкт-Петербурге, во всех крупных промышленных центрах, на Кавказе, Урале, в Сибири.

Самоназвание – беларусы, однако выделяется еще ряд групп – ибуряги, литвины, литвяки, пинчуки, полешуки, полещуки, полочане, поляки с языком белорусским.

Белорусский язык входит в восточнославянскую группу славянской ветви индоевропейской языковой семьи. В настоящее время для белорусов характерен русско-белорусский билингвизм. Белорусский язык подразделяется на два основных диалекта: северо-восточный диалект и юго-западный, разделённые переходными среднебелорусскими говорами, на основе которых сформирован литературный язык. Письменность на основе кириллицы. Белорусы России говорят преимущественно на русском языке.

В Омской области, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., насчитывается 6051 человек. Среди белорусов Омской области преобладают городские жители (66,3 %) – 4012 человек. Сельское население – 2039 человек. На территории региона белорусы компактно проживают в Омском районе. Также они рассредоточены по большинству северных районов Омской области.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Участники Форума «Россия – это мы!», посвященного Дню России. 2019 г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы.

Участники мультимедийного парка «ЭТНОПОЛИС» Фотограф Е. Ширшова. Фото из архивов ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ»

Участники Международного фестиваля приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан «Да будет дружба искренней и честной». 2013 г. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

В IX–XI вв. предки белорусов (племена дреговичей, кривичей, радимичей) вместе с другими восточнославянскими племенами входили в состав Киевской Руси, а затем началось расширение влияния Великого княжества Литовского, завершившееся к концу XIV в. Период XIV–XVI вв. в истории принято считать временем складывания белорусской этнической общности. Название народа восходит к топониму территории проживания – Белая Русь. Общебеларусское самосознание сложилось уже в ХХ в. – в рамках БССР.

Термин «белорусы», вернее «белорусцы», применялся по отношению к жителям территорий Витебщины, северо-восточной части земель вблизи Могилева, а также будущих губерний, образованных вокруг Гродно, Полоцка, и по отношению к округе этих земель. В документах XVI–XVII вв. выходцы из тех краев именовались «литвинами», «литвой», «польскими людьми» и, наконец, «белорусцами».

Массовый характер переселение белорусов в Сибирь приняло в конце XIX – начале XX вв. Это объясняется тем, что после отмены крепостного права крестьянские хозяйства Беларуси стремительно развивались. Уже к концу 1860-х гг. стала ощущаться нехватка пахотной земли, выпасов и покосов. В то же время плохо обработанные и истощенные крестьянские наделы давали низкие урожаи, и к началу XX в. подати и повинности отнимали у крестьян до 60 % дохода. С 1880-х гг. сибирское направление в переселении из Белоруссии стало главным. Доля из выходцев белорусских губерний в общем переселенческом потоке из европейской части страны в Сибирь в середине 1890-х гг. составила 10 %.

В Тобольской губернии одним из наиболее благоприятных мест для расселения белорусов был Тарский уезд. До 1903 г. на территорию современной Омской области прибыло чуть больше 600 семей. Но постепенно процесс набирал скорость. Сохранились списки сельских обществ и волостей, которые существовали в 1900–1901 гг. Согласно документам белорусские переселенцы в 1901 г. жили только в 17 поселках Тюкалинского уезда. Два населенных пункта были ими же и основаны – это поселок Троицкий Пановской волости и поселок Мариинский Покровской волости. Поселок Троицкий был основан в Қ887 г. выходцами из Минской губернии и имел уличное название Минский. Поселок Мариинский основали переселенцы из Витебской губернии в 1896 г.

К началу XX в. белорусское население доминировало в Атирской волости Тарского уезда. Много переселенцев из Белоруссии было в Кейзесской волости Тарского уезда. Именно здесь открывались все новые переселенческие участки, и число переселенцев из Белоруссии быстро увеличивалось.

В 1914 г. была опубликована «Справочная книга Омской епархии», составленная отцом Иоанном Голошубиным на основе материалов, полученных из переписки автора с церковнослужителями приходов Омской епархии. Указывая на наличие в приходе переселенцев, священники, как правило, сообщали о местах их выхода по губерниям.

Из 104 названных в «Описании Омской епархии» поселений, в которых жили белорусские переселенцы, к середине 1950-х гг. сохранились только 94, а к нашим дням это число еще сократилось.

Для примера назовем белорусские деревни и деревни с большой долей белорусского населения в Омском Прииртышье: Айлинка, Александровское, Алексеевка, Аноринка, Атирка, Белосток, Верхне-Баклянское, Гриневичи, Кавзы, Кейзес, Князевка (Князево), Крайчиково, Кукарка, Ларионовка, Мавричи, Мариинское, Мурка, Новоягодное, Нагорное, Покровка, Поречье, Пронинское, Рагозина, Славянка (Славенка), Соловьевка, Троицкое (Минское), Унара, Усовка, Чебуренки, Чиганы.

Расселялись белорусы и вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали, которая проходила через станции Исилькуль – Марьяновка – Омск – Калачинск. Севернее линии железной дороги, на территории современных Называевского, Тюкалинского и Крутинского районов, компактно проживали выходцы из Витебской и Виленской губерний.

Основной миграционный поток из Белоруссии в Сибирь пришелся на время, когда удобных для заселения участков было уже мало. Земли теперь нарезали переселенцам в подтаежной и урманной местности. В 1900–1904 гг. уже больше 65 % участков, готовых к заселению, приходились на тайгу. Из данных обследования 1903–1904 гг. выяснилось, что только 1 % переселенцев, прибывших в Тобольскую губернию до 1897 г., отправлялись в таежную зону.

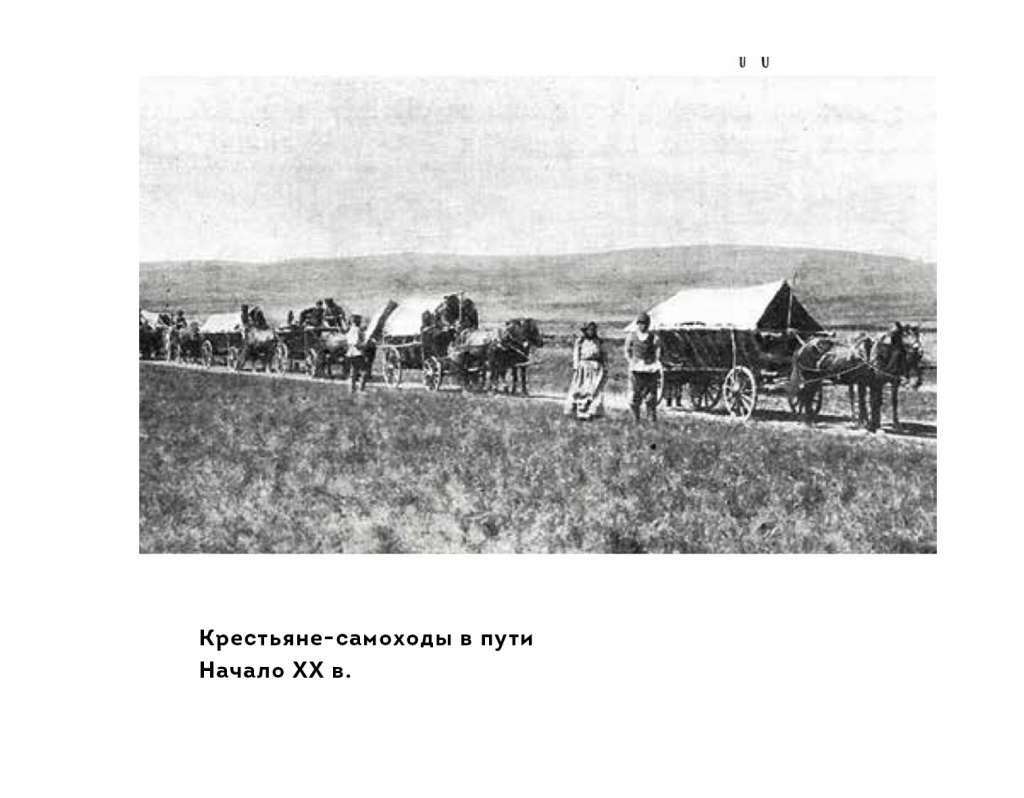

Белорусов в этот период на территории региона называли по аналогии с другими группами самовольных переселенцев «самоходами», но чаще именовали, исходя из названий мест выхода, например, витебских переселенцев – «витепанами»/«ватипанами», могилевских – «могилями».

Известно и то, что численность переселенческих поселков росла медленно и оставалась к 1916 г., когда была проведена перепись населения СССР, относительно небольшой. В материалах переписи 1926 г. указано значительное число хуторов, основанных белорусскими переселенцами в 1910–1913 гг. Их только в Тарском уезде насчитывалось 165, причем 151 из них был расположен в таежных волостях правобережья Иртыша.

Отдаленность от районных центров, большие расстояния между поселениями и незначительная их численность привели к исчезновению почти всех таежных поселков еще в 1950–1970-е гг. Местные жители переезжали не только в рядом расположенные села, но и в другие районы к родственникам и детям. В более удобных для проживания местах Омской области, таких, как село Поречье и деревня Алексеевка Муромцевского района, село Нагорно-Ивановское Тарского района, деревня Соловьевка Седельниковкого района, белорусское население сохранялось дольше. Но все эти поселения выросли из переселенческих поселков рубежа XIX–XX вв., они также расположены в отдалении от районных центров, к ним ведут только местные, не очень хорошие дороги. Поэтому и здесь довольно велика миграция населения, число жителей в этих населенных пунктах начиная с 1990-х годов резко сократилась.

После столыпинской аграрной реформы следующей крупномасштабной переселенческой акцией государства становится освоение целины. Под определение целинных районов попадали лесостепные и степные области юга Среднего Прииртышья (юг Омской области и север Казахской ССР). Если степные районы Омской области осваивали преимущественно плановые переселенцы из Украины, то белорусы направлялись в Северо-Казахстанскую область. В 1954 г. в колхозы Северо-Казахстанской области планировалось вселить 7105 семей переселенцев, а в следующем году – еще 12969 семей. По состоянию на 25 октября 1954 г. колхозами области было принято 89 семей из Белоруссии и Украины.

В период целинного строительства наиболее активными в миграционном отношении оказались все те же районы, которые лидировали в переселенческом движении конца XIX – начала XX вв. Так, например, среди мест выхода из Могилевской области преобладали населенные пункты Быховского района – г. Быхов, д. Комаричи, д. Писаревка, д. Дойничево, д. Гута, жители которых в конце XIX в. осваивали урманы Тарского округа.

Переселенцы середины XX в. столкнулись с теми же проблемами, которые заставляли возвращаться на родину столыпинских переселенцев: плохая организация приема в колхозы, отсутствие жилья, проблемы с питанием. К 1980–1990-м гг. эти проблемы усугубились из-за экономических факторов.

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

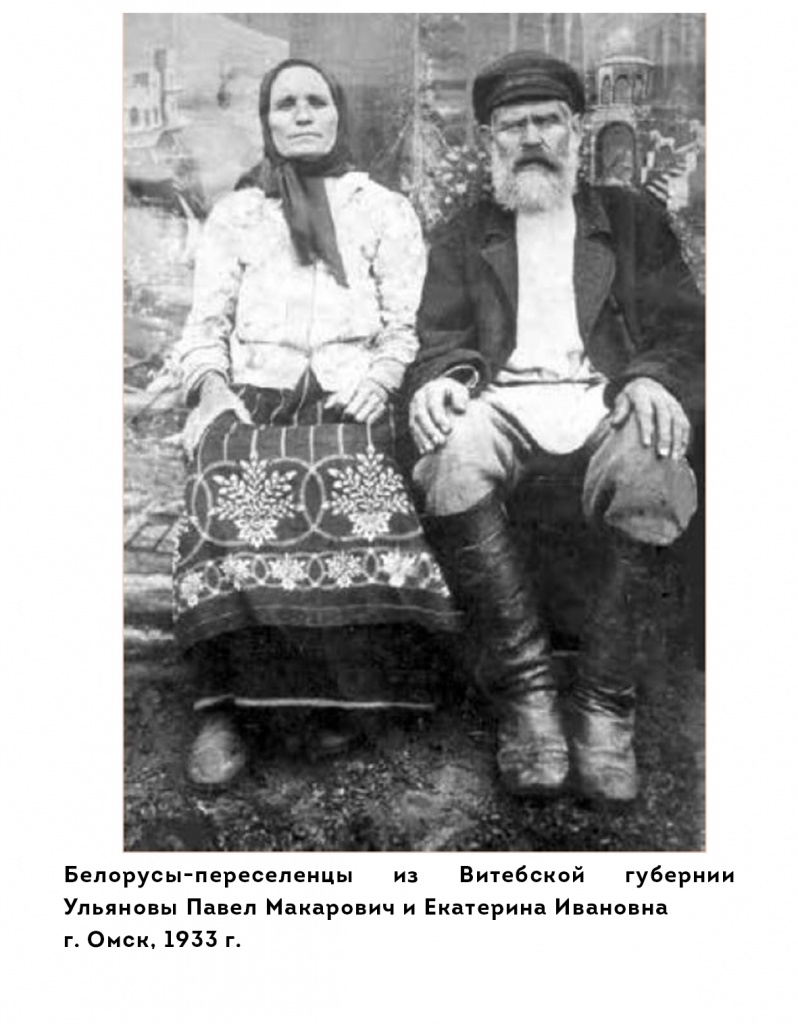

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

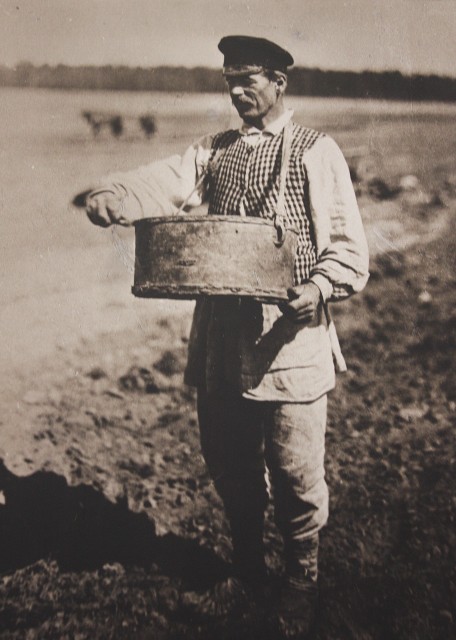

После того как переселенцев стали возить на специальных поездах, их питание на станциях серьезно ухудшилось, а заболеваемость и смертность значительно выросли. Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

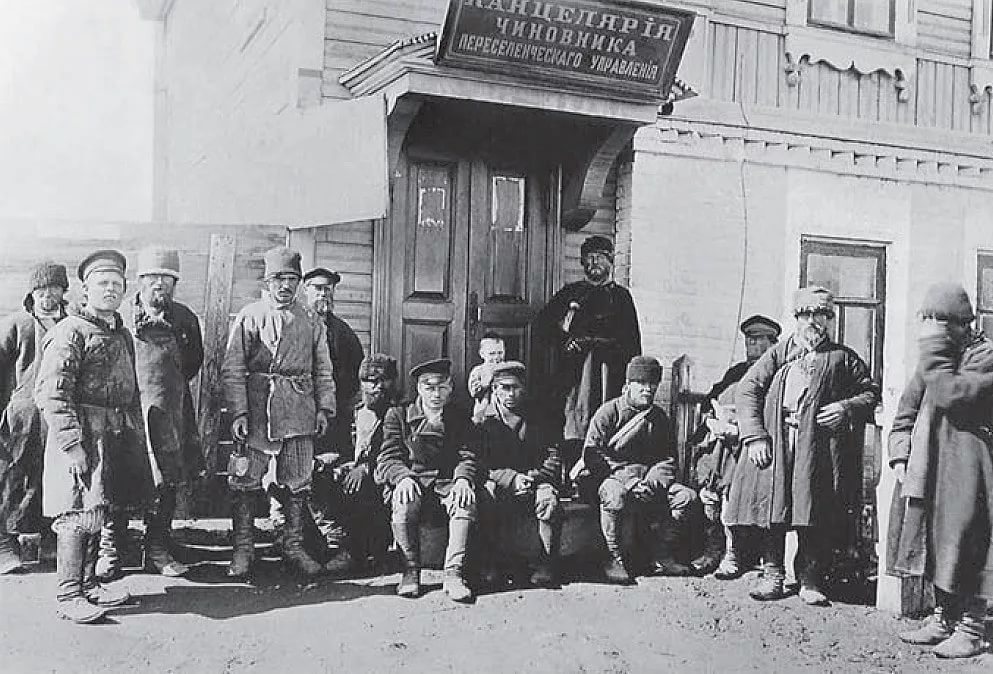

Переселенцы в Новониколаевске (ныне Новосибирск), 1910-е годы. Фото из открытых интернет - источников

Формирование белорусской этнической общности происходило в условиях конфессиональных противоречий между православием и католицизмом. Верующие белорусы – преимущественно православные, меньшая часть – католики.

Источник:

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

Успенский кафедральный собор. Омск. Фото из открытых интернет-источников

Для белорусских поселений были характерны две формы организации сельскохозяйственного производства – хутора и товарищества. Для большинства белорусских переселенцев приоритетными оставались коллективные формы землепользования – товарищества. Их, как правило, образовывали в переселенческих посёлках, превратившихся позднее в деревни.

Техника земледелия, применявшаяся в хозяйствах белорусов, была традиционной: поля вспахивали сохами, боронили деревянными боронами с железными зубьями. Сев производили вручную, из лукошка. Яровой сев заканчивали к концу мая, озимые старались посеять до конца августа. Зерновые жали серпами, лишь позднее стали применять механические конные жатки. Стебли с колосьями связывали в снопы и для просушки несколько снопов складывали в суслоны. Для обмолота пользовались цепами, однако в начале ХХ в. широкое распространение в крестьянских хозяйствах получили механические молотилки.

Наряду с земледелием развивалось и животноводство. В частных хозяйствах разводили лошадей, коров, овец, свиней, из домашней птицы чаще всего – кур, реже – гусей. Количество скота зависело прежде всего от состоятельности хозяйства.

Характерной особенностью белорусского хозяйственного уклада было хранение сена на усадьбах в специальных сараях.

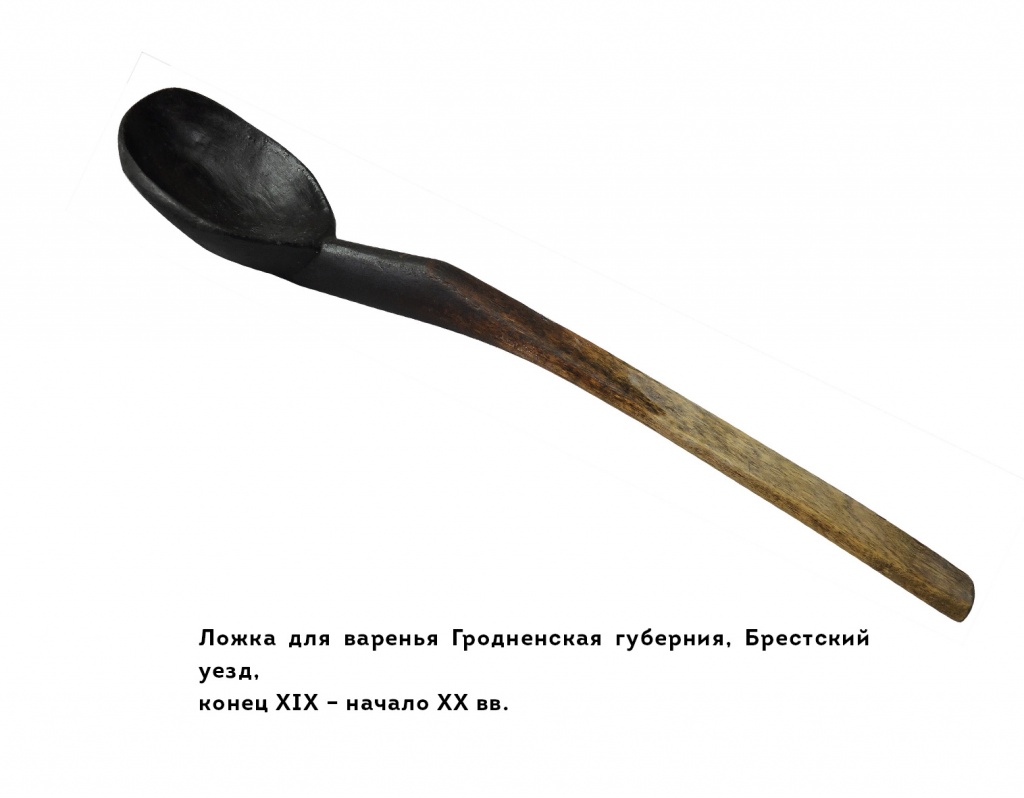

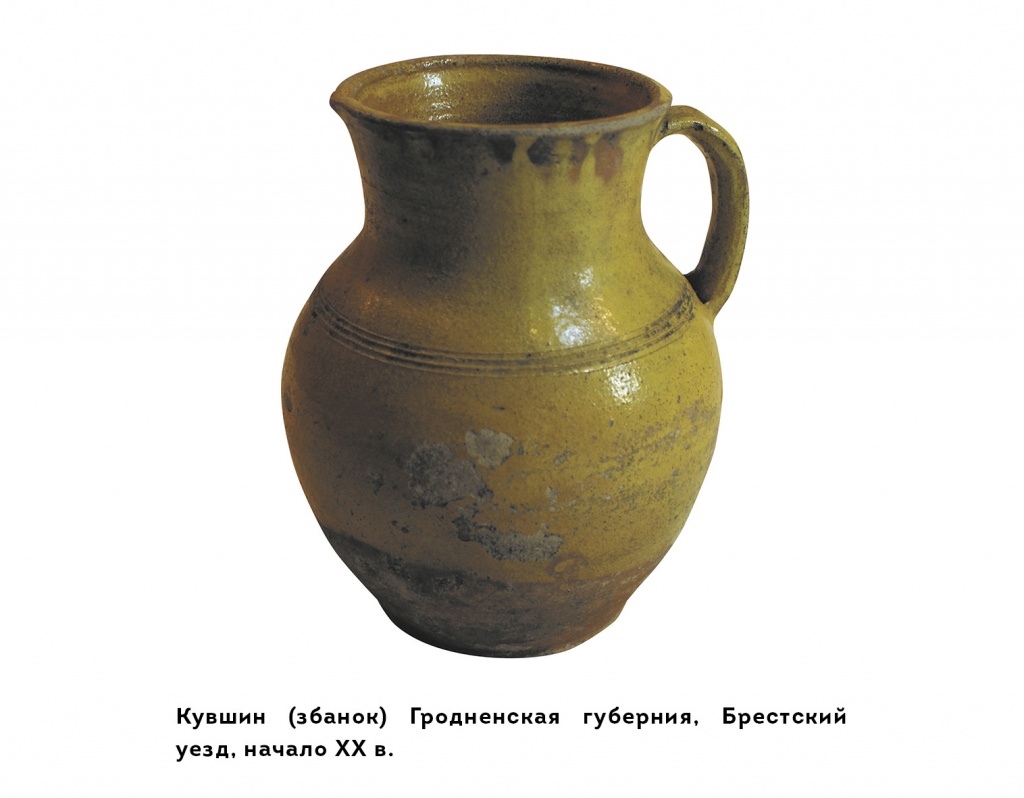

Потребности в обеспечении хозяйства орудиями труда, утварью, одеждой, бытовыми тканями стимулировали развитие ремесел и промыслов. Домашние ремесла были связаны с обработкой дерева, кожи, растительных волокон. Для своих нужд и на заказ изготавливали бондарную и долбленую посуду, мебель. Береста использовалась для изготовления туесов. Обработка кожи была связана с необходимостью изготовления обуви и упряжи. Среди женских домашних ремёсел большое распространение получили ткачество и связанная с ним обработка льняного волокна. На ткацком станке изготавливали льняные, полушерстяные, бумажные (хлопковые) и полубумажные ткани. Белорусы долгое время сохраняли традиционные приемы узорного браного и многоремизного ткачества, использовавшиеся для изготовления полотенец и скатертей.

В Колосовском и Тарском районах Омской области белорусы вспоминали, что особенности общения между старожильческими и переселенческими группами населения накладывали отпечаток и на хозяйственные взаимоотношения. Выражались они чаще всего в конфликтах между жителями окрестных сел за пастбища и покосы.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из открытых интернет-источников.

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Все населенные пункты белорусов в Омском Прииртышье имеют уличную планировку. Своеобразие белорусским деревням придает и планировка усадеб. Фасады домов, как правило, ориентированы на улицу, перед окнами разбивают палисадник. Очень редко встречаются крыльца, ведущие с улицы непосредственно в дом. Обычно вход в сени устраивают со двора.

Дома раньше строили большие – крестовики (были распространены в начале XX в.) и пятистенки. Использовали для строительства сосну и лиственницу.

Ставить дома помогали односельчане, организуя для этого «помочь». Обычно приглашали человек 10 мужчин. Готовый сруб стоял не меньше года, так как он должен был высохнуть и осесть. Только потом начинали отделочные работы. Таким образом, строительство продолжалось не менее двух лет, а иногда и дольше.

В белорусских поселениях сохранились до наших дней дома, построенные 50–80 лет назад. Отдельные хозяева утверждают, что их дома еще старше. Только 15–20 лет назад в них начали ставить перегородки, то есть делать комнаты. Раньше перегородка отделяла кухню от единственной комнаты. В каждой из двух комнат дома обычно прорубалось окна, которые снаружи украшались наличниками. Они были единственным украшением дома, показателем хозяйственности и трудолюбия хозяина дома. Наличники обычно делал сам хозяин дома.

В каждом доме в первой комнате, которая является одновременно и кухней, слева или справа от входа находилась русская печь. Печь стояла почти вплотную к боковой стене. Между ними оставалось 20–30 см, где хранили кухонную утварь. Между печью и торцевой стеной, над входом, устраивались деревянные полати. Завершение работ по установке печи отмечали всей семьей в тот же день обильной трапезой, приглашая всех «помочан» и мастеров, которые участвовали в строительстве дома. Сразу же могли справлять и новоселье: если печь готова, значит, дом пригоден для жилья. На новоселье обязательно шли с подарками, несли что-нибудь хлебное, что-то из угощенья. С пустыми руками приходить было нельзя.

На многих усадьбах рядом с большим домом ставили еще и маленький, так называемую избушку. Часто в таких избушках жили в неразделенных семьях старики или семья кого-либо из сыновей.

Характерная черта белорусских деревень – расположение бани на усадьбе. Как правило, она выстраивалась по одной линии с домом таким образом, что одной стеной выходила на улицу. Это вызывало удивление жителей русских поселений.

Жилье обязательно украшали. Чаще всего это была вышивка, у белорусских мастериц популярной была гладь. Вышивали почти все – наволочки, пододеяльники, полотенца, одежду, шторы и т.п. Популярными были цветочные мотивы. Узоры чаще всего придумывали сами, но иногда в селе оказывалось несколько мастериц, узоры которых копировали.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Участники мультимедийного парка «ЭТНОПОЛИС» Фотограф Е. Ширшова. Фото из архивов ОРО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ»

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

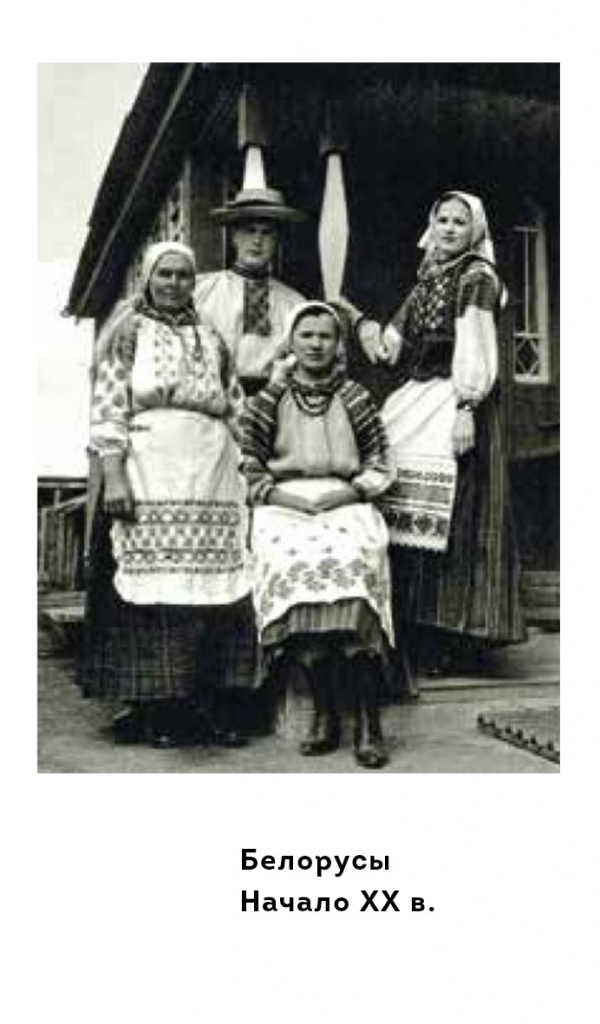

Белоруски в Сибири совсем не носили сарафаны. Обычная одежда – юбка и кофта. Юбка, особенно у пожилых женщин, делалась очень широкая и длинная. Использовали ткань в мелкую клетку. Под верхней юбкой носили нижнюю, из белого полотна. Ее вышивали по подолу и обшивали нижний срез кружевом. Девушки надевали такие юбки обычно так, чтобы чуть виднелся край кружева. Ширина традиционной юбки составляет 3 ширины ткани (юбка в три полосы). Соответственно юбки делались шириной около 180 см.

Для мужского костюма характерна была длинная рубаха, которую носили под пояс. Рубахи, особенно праздничные, украшали вышивкой по подолу, горловине, рукавам. Вышивали нитками черного цвета. Пояса к таким рубахам изготавливали на колодочке, получая полый неширокий шнур, обычно из разноцветных ниток. Практиковался и другой способ изготовления поясов – на кроснах. Все пояса украшали на концах разноцветными кистями.

Очень разнообразна была верхняя одежда. Широкое распространение получили зипуны (в виде халата с запахом) из шерстяной ткани без застежки и балахны из полушерстяной ткани, которые застегивались на пуговицы, а также куртушки (куртки) до бедер, фуфайки (куфайки).

Начиная с 1920-х гг. белорусы переходят на городской костюм, неизменными остаются лишь способы декорирования одежды. И до настоящего времени белорусские мастерицы украшают одежду вышивкой с цветочным орнаментом.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Фото из альбома-путеводителя по экспозиции и этнографической коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея. «Этническая панорама Сибири». 2020 год

Специализация хозяйств, характерная для белорусов Омского Прииртышья, определяет их систему питания, которая сложилась в сибирских условиях и сохраняется в основных чертах до сегодняшнего дня.

У белорусов были широко распространены блюда, в которых использовались мука и крупы. Это и разнообразная выпечка – хлеб (булки), пироги с начинкой, пряники, и каши, крупени (крупеники) на молоке и сыворотке, кулеши, болтухи, затирки. Как правило, хлеб пекли в каждой семье на чисто выметенном поду печи или металлических листах, иногда на специально высушенных капустных листьях. Белорусы часто добавляли в муку мякину, такой хлеб получил название пушного. Для выпечки делали кислое тесто на дрожжах, сделанных из хмеля. В пирожки клали разнообразную начинку – капусту, мясо, печень.

Варили каши: ячменную, гречневую, пшенную (просяную). Болтухи и затирки делали из пшеничной муки на сладком ягодном отваре и просто на воде. На праздник часто пекли коржи – сочни, посыпанные сахаром и сухарями. Любили варить клецки и комы, которые делали из крутого теста, замешанного на яйцах и пшеничной муке. С любимыми сибиряками пельменями белорусы познакомились уже после переселения, научились их готовить, но все равно предпочитали делать вареники с разнообразной начинкой – картошкой, капустой, ягодой, творогом.

В хозяйстве белорусы держали скот и домашнюю птицу, но мясных блюд было меньше чем вегетарианских. Говорили, что те, кто держал скот, питались хорошо. В скоромные дни тушили свинину, баранину, жарили сало, варили курятину, на праздничный стол подавали жареную птицу. Блюда из говяжьего мяса были редкостью. Рыбу ели только в пост. Ловили карасей, щук. Рыбу жарили, делали уху. А вот пирогов с рыбой не пекли, считали, что и другой начинки достаточно.

Большое значение в питании белорусов имеет молочная пища. Из молока готовили сметану, творог. Сами делали сыр – творог варили с молоком, яйцами и маслом. Часто пили простоквашу, которая называлась сырокваша, ряженку. Сливочное масло использовали в качестве приправы к блюдам. Для хранения масло перетапливали, получая так называемое «русское масло». Во многих семьях масло было роскошью. Из яиц обычно готовили яичницу – «яешню», в печи на сковороде томили смесь яиц с молоком, яичницу-глазунью жарили редко. Ели и просто вареные яйца.

В рационе белорусов большую долю составляли огородные культуры. В семьях готовили овощные супы, борщи, паренки или пареки – пареные свеклу, морковь, турнепс, репу, брюкву. В каши добавляли тыкву. Делали заготовки на зиму – квасили капусту, солили огурцы. Весной заквашивали свеклу. В отличие от русских сибиряков белорусы выращивали фасоль и кукурузу. Фасоль добавляли в супы и варили как отдельное блюдо. Кукурузу варили початками и ели с солью.

Однако преобладал в рационе белорусов картофель, который по праву назывался «вторым хлебом». В неурожайные для зерновых годы картошка была хорошим подспорьем и заменителем хлеба. «Дожить бы до Петровок, и мы опять с картошкой, уже не голодаем», – вспоминали в белорусских деревнях. Обычно картофель отваривали, тушили, добавляли в супы и похлебки, даже иногда супы называли «картошка жидкая». Из тертого сырого картофеля делали драники (драчки). Из толченой вареной картошки, смешанной с мукой, делали клецки. Очень любили и картофель, запеченный в печи клубнями.

Хотя белорусы многое выращивали в поле и огороде, они активно занимались собирательством – в лесу брали ягоду (малину, чернику, клубнику, землянику).

Сладости были редкостью: это сахар, покупные конфеты, пряники (их обычно привозили к празднику), мед. Многие из традиционных блюд белорусские хозяйки могут приготовить и сейчас, особенно на севере области.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Блюда белорусской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Блюда белорусской кухни. Фото из открытых интернет-источников

Кулага белорусская. Фото из открытых интернет-источников

Важным элементом культуры белорусов является традиционный народный календарь. Он, как и у большинства переселенческих групп, немного изменился под воздействием окружения и природно-географических условий. Однако в воспоминаниях белорусов все еще встречаются отголоски прежней обрядности.

В годовом цикле народного календаря зимний цикл праздников наиболее насыщен событиями, он выпадает на время, свободное от сельскохозяйственных работ. Начинается он с Нового года и Рождества. Перед Рождеством обязательно готовили кутью. Старшее поколение еще помнит об обходе домов с исполнением рождественского тропаря, а часто и колядок – «Рождество ходили славили».

От Рождества до Крещения праздновались Святки. Из святочных обрядов своеобразной визитной карточкой белорусов Омской области является сохранение обряда «Женитьба Терешки». Это белорусский рождественский обрядовый игровой комплекс, который по функции сопоставим с вечеркой. Суть игры проста: из числа участников обряда выбирается пара наиболее взрослых и опытных людей, которые становятся «маткой» и «батькой» – распорядителями всей «женитьбы». «Матка» и «батька» формируют пары, которые и начинают «жениться», т.е. «перекручиваться» в танце, а затем «ловиться» (сначала парень ловит девушку, потом девушка ловит парня). Игра заканчивается всеобщим застольем. Все действо сопровождается пением специальных песен-терешек под скрипку и цимбалы (в более поздних записях под гармошки), а также исполнением всевозможных танцев, основным из которых является «Лявониха». Обряд «Женитьба Терешки» имел четко приуроченное ко времени года исполнение – Рождество. Бытование этого обряда в ряде сел Омского Прииртышья приходилось еще на конец 60-х – начало 70-х гг. ХХ в.

В комплекс святочной обрядности также входило колядование и ряженье. Известны два термина, обозначающие святочных ряженых, – ряженые и шуликины/шуликуны. Ряженые ходили группами по несколько человек, пришедших в дом ряженых обычно угощали. Девушки-белоруски в святки обязательно гадали.

Зимне-весенний цикл открывала Масленица. Среди наиболее распространённых и устойчивых масленичных обычаев следует отметить катание с гор и приготовление блинов. Последнее воскресенье Масленицы так же, как и у русского населения, было известно как Прощёное воскресенье, с которым связывался обычай просить друг у друга прощения. Значительное число обрядовых действий было приурочено к последней неделе Великого поста и было связано с четвергом Страстной недели, известным как Чистый четверг. Обряды Чистого четверга были характерны для всех трёх восточнославянских народов, в том числе и белорусов, и были связаны с очищением жилого пространства и человека. Значительный обрядовый комплекс Чистого четверга связывался с магическими ритуалами, обеспечивающими достаток, благополучие и удачу в предстоящем году.

В летнем цикле центральное место занимает троицкий период, насыщенный характерными обрядами – украшение березовыми ветками жилищ, приготовление яичницы на берегу реки, пускание в воду венков, вождение хороводов. Купальская обрядность показывает, что у белорусов хорошо сохраняются представления о нечистой силе и колдунах.

Осенние праздники меньше представлены в календарной обрядности белорусов. Осенью отмечается праздник Рождества Богородицы (21 сентября) – Пречиста, с которым связывали завершение листопада. Другой осенний праздник – Покров (14 октября). С Покрова ждали наступления холодов и к этому времени старались утеплить дома.

К крупным календарным праздникам были приурочены и так называемые «съезжие праздники», во время которых посещали родственников, присматривали невест.

Источник:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Фольклорный ансамбль «Славянский венок». 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Фольклорный ансамбль «Славянский венок». 2018 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Участники Областного межнационального фестиваля свадебных обрядов. 2003 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Белорусский обряд «Женитьба Терешки». Фото из открытых интернет-источников

Белорусский обряд «Женитьба Терешки». Фото из открытых интернет-источников

Белорусский обряд «Женитьба Терешки». Фото из открытых интернет-источников

В XIX в. жили большими семьями – отцовскими и братскими (из братьев и их семей). Было распространено примачество – прием безземельных на свой надел. В начале XX в. в деревне сохранялись элементы общинной организации: взаимопомощь односельчан в работе, деревенские сходы, в которых принимали участие главы семей (гаспадар).

Важной составляющая семейной традиционной культуры белорусов является свадьба. Предсвадебный цикл включал в себя знакомство молодых. У белорусов это чаще всего происходило на вечерках/вечорках. Позднее вечорки заменил сельский клуб. Самый первый шаг к свадьбе после знакомства – это сватовство. Сватом мог быть лишь самый старший в семье.

Свадебный цикл обрядов включал собственно свадьбу и действия по проверке «честности» невесты. В белорусских деревнях свадьбы гуляли обычно неделями. Как и у украинцев, было принято играть свадьбу с начала у жениха в доме, потом –у невесты. В первый день свадьбы жениха и его родственников встречали в доме невесты выстрелом в воздух из ружья. Также в этот день традиционно «подмолоденцы» (друзья жениха) выкупали символическую косу невесты, обычно плетенную из льна, у «боярок» (подружек невесты), после чего шутя били их этой косой. На второй или третий день женщины (по другим сведениям все родственники) собирались в доме у невесты и «мыли ложки». Эта традиция просуществовала вплоть до конца 1960-х гг., помнят о ней и сейчас. Кроме того, в этот же день «катали родителей». На третий и четвертый день «чудили», т.е. наряжались да по миру ходили. Но последний день всегда праздновался в доме жениха, после чего невеста окончательно оставалась в нем.

Большое значение придавалось приданому, глядя на которое оценивали хозяйственные навыки невесты. Обычай готовить приданое сохранился в некоторых семьях вплоть до 1970-х гг. Готовила его невеста своими руками, начиная с юности. Обычно туда входило постельное белье, подушки, шторки, хозяйственные мелочи типа полотенец и т.п. До 1950-х гг. в приданом обязательно были шторки и ширма для кровати, т.к. «народу в семье обычно было много». После свадьбы невестка обязательно должна была повесить вышитые собственноручно шторы на окна свекрови, иначе «думали, что невеста бедная». Многие традиционные обряды, в сокращённом виде или переосмысленные, сохранились и в современной свадьбе белорусов, многие воспроизводятся в игровой форме.

В Сибири белорусы сохранили много обычаев, которые бытовали в местах выхода еще в ХVIII в. Но под влиянием политических событий, модернизации образа жизни, распространения массовой культуры в обрядности становится все больше унифицированных черт, характерных для современной культуры.

Похоронно-поминальная обрядность. Похоронный обряд включал ряд архаичных элементов – поминальная трапеза с обязательной кутьёй, зажжение свечей и др. Кладбища в белорусских поселениях Омского Прииртышья располагаются на возвышенных местах, а захоронения или хотя бы часть их производят на склонах. Очень устойчивой традицией, широко распространенной в белорусских деревнях, является оформление могильного холма конструкцией, которую называют «доски». При этом могильный холм формируют в виде правильного прямоугольника длиной более двух метров. Размеры могильных холмов на кладбищах белорусов по меркам Омского Прииртышья велики. Наиболее распространенным намогильным памятником является крест. На всех обследованных кладбищах встречались четырех-, шести- и восьмиконечные кресты. Особенностью этих крестов является их размер. В селе Атирка Тарского района отмечены кресты, высота которых составляет 180 см. На кладбище в деревне Алексеевка Муромцевского района в 1993 г. были зарисованы и сфотографированы кресты, высота которых достигала 230–235 см (два креста на семейном захоронении). В деревне Игоревка Муромцевского района кресты достигали 160 см высоты. Высота крестов на кладбищах в русских поселениях в среднем составляет 100–115 см.

Таким же своеобразным является и оформление могил на кладбищах в белорусских поселениях. Здесь довольно редки венки их сосновых и пихтовых веток, которых много на кладбищах Нижнего Притарья. Сейчас в основном родственники на могиле оставляют фабричные искусственные цветы и гирлянды, но после похорон или частных поминок на полгода и год на намогильные памятники повязывают полотенца («рушники»).

Источники:

Народы Омской области / отв. ред. И. А. Селезнева, Т. Б. Смирнова. – Омск: Омская картографическая фабрика, 2018. – 272 с.

Народы России: Атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. – М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2008. – 256 с.

Участники Областного межнационального фестиваля свадебных обрядов. 2003 год. Фото из архивов Омского Дома Дружбы

Фото из открытых интернет-источников

Крестьянская свадьба. 1930 г. Фото из открытых интернет-источников

Белорусская семья за работой. Начало ХХ в. Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Фото из открытых интернет-источников

Общественная организация региональная национально-культурная автономия белорусов Омской области «Буслы» («Аисты»)

Дата регистрации: 26 августа 2021 года.

Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы»

Дата регистрации: 12 марта 2010 года

Омская городская общественная организация Местная белорусская национально-культурная автономия «Омские белорусы» создана в 2010 году как общественное объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к этнической общности белорусов, либо проявляющих интерес к истории, культуре, языку, традициям, обычаям, самобытности белорусского народа. Деятельность автономии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «О национально-культурной автономии», «Об общественных организациях», «О некоммерческих организациях» и другими нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

Организация входит в состав Совета директоров национально-культурных объединений Омской области, действующего на базе Омского Дома Дружбы.

Овчаренко Е.Н. является членом Общественного совета при Министерстве экономики Омской области по направлению «Международные внешнеэкономические связи Омской области».

Активисты организации являются участниками мероприятий областного фестиваля национальных культур «Единение», межнациональных проектов Омского Дома Дружбы, проектов национальных общественных объединений Омской области.

Особое внимание в деятельности организации уделяется увековечиванию памяти Великой Отечественной войны. Среди членов автономии – ветераны Великой Отечественной войны и участники партизанских отрядов «Сибиряк» и «Омский комсомолец», воевавших в Беларуси и Карелии. Традиционно представители «Омских белорусов» проводят тематические уроки мужества «Дорогами войны», вечера памяти, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов в общеобразовательных и культурно - досуговых учреждениях.

С целью изучения песенного творчества переселенцев Омского Прииртышья, сценического воплощения фольклора, по инициативе автономии на базе Омского областного колледжа культуры и искусства был создан фольклорный ансамбль «Славянский венок». Руководители и участники ансамбля осуществляют сотрудничество по договору социального партнерства с Местной белорусской национально-культурной автономией «Омские белорусы». Организация, участвуя в конкурсах среди некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета региона, реализовали полученные средства для изготовления сценических костюмов участникам коллектива.

Народный фольклорный ансамбль является одной из площадок инновационного проекта «Сохранение и развитие традиционной национальной культуры и творчества народов Омского региона», реализуемого на базе колледжа.

Местной белорусской национально-культурной автономией «Омские белорусы» налажены тесные культурные связи с общественными организациями Республики Беларусь.

ОВЧАРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Председатель Омской городской общественной организации Местной белорусской национально - культурной автономии «Омские белорусы» с 2017 года

- Расскажите, как Вы стали руководителем национального объединения? Что подвигло заняться общественной деятельностью?

Е.Н.: Светлана Федоровна Столяр, член автономии «Омские белорусы» рассказала мне о деятельности автономии, о том, какие мероприятия они проводят и пригласила меня на праздник «Масленицу», который проходил в Доме Дружбы. Я долго думала, но решила сходить посмотреть. Приехала, окунулась в атмосферу и мне понравилось. Так я пробыла активным членом автономии 2 года. Предыдущий председатель по роду своей деятельности был вынужден часто уезжать в командировки, в связи с чем, в автономии приняли решение переизбрать руководителя. Таким образом, выбрали меня, хоть я и не соглашалась. Думала, что не справлюсь. Ведь в автономии люди старше меня и опытнее. Да и председателем быть не так - то просто. И вот я уже 4 года председатель. Это и подвигло меня заняться общественной деятельностью. А вообще у нас вся семья волонтеров. Как говорила моя бабушка: «Если ты живешь для себя – ты не живешь! Если ты живешь для других, то ты живешь для поколений!». Ведь на эту землю мы пришли не для того, чтобы пить и есть, а чтобы оставить после себя что-то хорошее нашим детям и внукам, и конечно же помочь другим достичь это хорошее.

- Чем (кем) Вы гордитесь?

Е.Н.: Самое главное, я горжусь своей семьей. Я рано лишилась родителей, и поэтому мне пришлось помогать своей младшей сестре встать на ноги. Я ей очень горжусь, она – юрист. Также горжусь своей племянницей, которая с 4-х лет занимается танцами, маленьким племянником, мужем полицейским и, конечно же, горжусь сыном. Я благодарна вселенной, за то, что она подарила мне это Чудо! Сыну 25 лет, он активный молодой человек, часто мне помогает в общественной деятельности, за что ему большое спасибо. Вообще, семья – это работа. Если женщина смогла создать и сохранить семью, то она и дальше сможет созидать и создавать в своей жизни, быть руководителем. Говоря об общественной деятельности, все достижения и награды – это не только моя заслуга, это все благодаря команде, которая у меня есть!

- Что является вдохновением в Вашей деятельности? Каковы дальнейшие планы?

Е.Н.: Вдохновение в моей деятельности, это когда я вижу то, как открываются души людей, когда ты им помогаешь. Вот, например, по моей инициативе и поддержке были отрыты в 2020 году белорусские автономии в городе Тара, р.п. Тевриз, в п. Ивановка Калачинского района Омской области. Почти год эти автономии работают сплоченно, помогают людям, проводят праздники. Мы одна большая, дружная белорусская семья на территории Омского региона. Еще, безусловно, вдохновляет то, что с нами молодежь. Мы тесно сотрудничаем с юнармейцами, с омским летно-техническим колледжем им. А. В. Ляпидевского и автобронетанковым инженерным институтом. Несмотря на это студенты других омских учебных заведений также тянутся к нам. Кроме того, очень радует, что нас поддерживает и помогает бизнес-сообщество, например ресторан «Клуб деловых людей» и Торгово-промышленная палата Омской области. Во время пандемии они помогли нам поздравить наших ветеранов и детей войны с праздником Великой Победы. А Союз журналистов предоставил бесплатно помещение, где омские белорусы смогли пригласить в гости и поздравить старшее поколение с Днем защитника отечества и Международным женским днем 8 Марта.

Что касается будущего, мы подали документы в Министерство юстиции на регистрацию региональной автономии белорусов «Буслы» (Аисты). Проводим переговоры о взаимодействии и подписании соглашения совместной деятельности с патриотическим православным клубом ЮНЕСКО «Русичи» (г. Орша, Республика Беларусь) и нашим молодежным крылом. Еще хотим выступить с предложением об открытии в Омске дополнительного офиса Посольства Республики Беларусь, а также создать на территории города белорусский музей быта (белорусскую хату). Вообще у нас много планов, продолжать работать так, чтобы не подвести город Омск, Омскую область и, конечно же, нашу Беларусь. А для того, чтобы всего этого добиться и все получилось, необходимо все грамотно спланировать, визуализировать и идти только вперед.